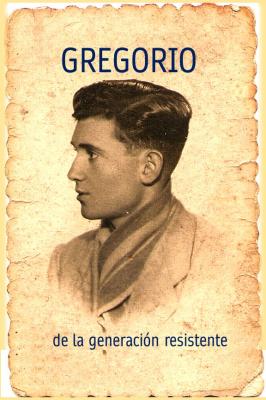

Gregorio, de la generación resistente

Cuando Gregorio nació, ya estaba creada en su entorno la fuerza que le llevaría por la vida con un hilo resistente, de seda o esparto, según los tiempos, fuerte por obligación y largo por destino. Su madre, Isidra, hacía pocas semanas que había recorrido andando el trayecto desde la casa de sus suegros, en La Cartuja de la Concepción, hasta la torre Olivera, porque quería dar a luz junto a la abuela Miguela, igual que había hecho en su primer parto, el de Pilar. Más de cinco kilómetros recorridos con nueve meses de embarazo. Era el 17 de noviembre de 1930, inicio de la década en que la España de Primo de Rivera pasó de la ilusión de la República a la oscuridad tenebrosa de la Dictadura, con una guerra civil de por medio, bombas, balas, hambre y muerte.

La alegría llenó la familia provocando las sonrisas de Bernardo, su padre, y su hermana Pilar, que festejaban dejando atrás el dolor por la muerte de Isabel, hija y hermana que perdieron a los pocos años de nacer.

Gregorio, con rizos royos y mirada bondadosa, correteó por los campos de la frontera del barrio de Montemolín, cerca de las arboledas de Cantalobos, mirando cómo pasaban silenciosas las aguas del río Ebro, hasta que destinaron a su padre a La Zaida, a 55 kilómetros de Zaragoza. Era guardagujas en MZA, una empresa de ferrocarriles que había comprado esa línea. Y allí les pilló uno de los frentes más duros de la guerra, el choque entre los dos ejércitos que provocó el desalojo de los pueblos en toda la zona y que tuvieron su éxodo desde las orillas del Ebro hasta Almudévar, donde se habían preparado campamentos de refugiados. Bernardo había sido movilizado a Barcelona por el Gobierno republicano. Las tropas nacionales avanzaban aguas arriba del Ebro y Gregorio, con cinco años, de la mano de su madre y de su hermana Pilar, de nueve, se unieron a las columnas de los desahuciados, más de 100 kilómetros en los que pasaron bombas a su lado, soldados maltrechos y miedo, mucho miedo. Recuerda Gregorio que una bomba les pasó por encima de la cabeza, no estalló porque cayó en tierra de labor, pero a su hermana le salió sangre de los oídos.

En Almudévar estuvieron unos cuantos días. Algunos soldados les daban ropa o utensilios de lo que habían robado en los pueblos que iban conquistando, pero un sargento autoritario se las hizo devolver y llegó a amenazar con matarlos mientras su madre le rogaba de rodillas que no disparara. También recuerda Gregorio un bombazo contra un autobús y a los soldados heridos salir gritando y gimiendo. Finalmente, los trajeron a Zaragoza en camiones de las tropas golpistas.

Se instalaron en la torre Olivera primero, y después, vuelta a La Zaida, a esperar las visitas del padre, a vivir del estraperlo, o de la venta de bocadillos a los soldados transportados en los trenes que paraban en esa estación. Terminó la guerra y regresó Bernardo, y Gregorio pudo recibir su primera formación en la escuela municipal... Pero en 1944, una trombosis tras una operación de hernia dejó a la familia sin el padre. No había nada que hacer en La Zaida y se mudaron a Zaragoza.

Gregorio, con trece años, tuvo que ponerse a trabajar. Ayudaba a su madre a vender fruta o a recoger cartones o leña, lo que pudiera venderse y así conseguir algo de dinero para sobrevivir. En 1939 había nacido su hermano pequeño, Antonio. Eran cuatro bocas para alimentar. Vivieron en la calle Manuela Sancho, cerca de la iglesia de San Miguel, luego tan importante en su historia. Consiguió empleo en una carnicería de la calle del Salvador para ayudar en la fabricación y venta de morcillas, donde además de ganarse un sueldo, conoció a Josefina, una muchachita que vivía justo enfrente, con su madre Edmunda y su hermana María Pilar. Aún no habían cumplido los 14 y los 17, y se hicieron novios, novios de entonces. En aquellos tiempos oscuros de dura dictadura, estuvo muy vigilada la expresión de amores en la calle, con multas y calabozo a quien los mostrara en público. En el portal de la calle del Salvador, casi esquina con Privilegio de la Unión, la parejica se hacía algunos arrumacos cuando un policía de paisano los vio y quiso llevárselos a comisaría. Gregorio, algo farruco, se dio la vuelta tapando a su novia, dijo en alto “tú, Josefina, métete en casa” y al hombre “yo voy con usted”. Salieron a la avenida y, en cuanto vio un tranvía, se echó a correr como alma que lleva el diablo, se subió a él y perdió de vista a su captor. Parece ser que había besado a Josefina en los labios.

Fue Gregorio aspirante a torero y futbolista, participando en capeas primero, como torero especialista en el estoque, y en torneos juveniles después, como portero especialista en parar penaltis por aguante al tirador. Pero cuenta que, sin tiempo y sin padrinos, no pudo triunfar, porque potencial tenía. Lo quiso fichar un Tercera División, el Celta, y algo se rumió para el Arenas. Su equipo fue el Atlético San José. Entrenaban en un sótano y le tiraban a una portería pintada con tiza sobre unas paredes húmedas y desconchadas. Cuenta ufano que una vez le prometieron un puesto en un equipo importante si se dejaba meter un gol que le diera la victoria al equipo que representaba el directivo corrupto que le hablaba, y no sólo cuenta su honestidad, sino que una parada inverosímil a un penalti en el último minuto del partido final le permitió dejar su portería a cero. También se ufana, y gusta verlo así, cuando cuenta que aquel equipo de San José estaba compuesto de estudiantes universitarios y algún profesor de Veterinaria. Su club residía en un banco de la plaza de Santa Engracia.

En aquellos años vivió con su abuela Miguela en la calle Belchite y también comía muchas veces con los manoletes, sus jefes casi parientes y, ya novio de Josefina, en casa de su futura suegra Edmunda, a quien apreciaba y recuerda con mucho cariño porque lo trató como un hijo.

Cambió de trabajo buscando ganarse mejor la vida, pensando en su familia futura, y se convirtió en migrante a 120 kilómetros de su casa, se marchó a Sabiñánigo, pasando unos meses por Jaca, nada menos que durante diez años, para aprender el oficio con aquellos llamados ‘los chaparros’, los Rapún, luego con Ángel Campo, haciendo de camarero los domingos, su único día libre, en el Casino, y eventualmente como organizador de eventos en las fiestas o de alguacilillo en las corridas de toros. Bajaba a ver a su novia con una Lambretta arriba y abajo por el Monrepós, cada tres o cuatro meses.

Se casaron el 8 de mayo de 1960 en la iglesia de San Miguel, donde bautizaron diez meses después a su primer hijo. Josefina también era huérfana de padre desde la misma edad que Gregorio, y fue entonces su cuñado Luis el padrino, y la hermana de ella, María Pilar, la madrina. Su viaje de novios fue a golpe de Lambretta desde Zaragoza a los Pirineos y hasta Calpe, el peñón de Ifach, ilusionados como jóvenes para comerse el mundo. En sus escalas, tuvieron que enseñar en todos los hoteles el libro de familia, pues veían joven a Josefina, aunque ya tenía veintiséis años, y no se creían que estuvieran casados cuando pedían una habitación para los dos con cama de matrimonio.

Se volvieron a Sabiñánigo y vivieron en una casita de encanto a las afueras del pueblo, pero solo fue para unos meses, porque le habían encontrado trabajo en una carnicería de los Picazo y precisamente en pleno corazón del barrio de Montemolín, donde los dos habían vivido pegados a sus fronteras, en Miguel Servet, 97, con vivienda en la parte de atrás, que daba al corral de los Diago. Años felices, unos cinco, en ese local, viviendo cerca de la madre y de la suegra, viendo crecer a los tres hijos que fueron llegando mientras la empresa ganadera se iba desmoronando. En todo ese tiempo, no tuvo vacaciones y sólo un puente libre para tomarse un descanso fuera de Zaragoza. Era el año 1967 cuando para agosto, Gregorio llevó a la familia a Panticosa a pasar una semana y él se volvió al trabajo. El puente se lo tomó de fiesta y así pudo pasar un par de días allí antes de traerlos y casi le pilla un terremoto del que el famoso barman Perico Chicote hizo chanza cuando entregaba unos premios en el balneario, adonde pudieron llegar por una carretera serpenteante con aquel 4/4 renqueando y provocando una larga fila porque Gregorio no se atrevió a pasar de primera velocidad, por miedo a que se le calara en la subida.

Gregorio veía venir el descalabro de los Picazo al haber fallecido Leandro, el inteligente de los hermanos, y salió a tiempo, convirtiéndose en lo que hoy se llama emprendedor, sin cambiar casi de manzana, tomando en arriendo la carnicería de don Hipólito Melero, en el 85 de la misma calle, con un salto al vacío que parecían apaciguar las escasas nueve pesetas de su saldo en la cartilla de ahorros. Tiempos quedaron atrás con los recuerdos de sus aprendices, de sus viajes semanales hasta la plaza de España para entregar la recaudación, de equilibrios para llegar a fin de mes y poder pagar el colegio de sus hijos o el seguro de aquel Renault 4/4 primero, o del Seat 600 después.

Fue Gregorio un seguidor a muerte de Los Magníficos del Real Zaragoza, acudiendo sin falta a la Romareda y contando con emoción aquel remate de Marcelino, esa carrera de Canario, el paradón de Yarza o la salida al corte de Violeta. Vivió los desencantos del descenso a Segunda, pero gritó los éxitos de los Zaraguayos. En uno de los trayectos con el Seat 600 para ver un partido contra el Sevilla, un poco más adelante de la iglesia de San Antonio se le trabó el pie en el acelerador y le dio un golpetazo al Dodge Dart que tenía delante. Salió una señora encopetada que le dijo malencarada. “Pero bueno, si casi nos tira usted al Canal”. El pobre 600 se había quedado con una aleta pegada al neumático, y el soberbio Dodge se quedó con un ligero rasguño que más parecía un adorno que una consecuencia del choque.

El negocio empezó paso a paso a ir bien. A Gregorio le gustaba que le dijeran que era industrial en carnicería. Entre él y Josefina preparaban embutidos y algún preparado especial que eran admirados en el barrio, como la longaniza y las hamburguesas, que a veces elaboraban con sus hijos en la trastienda. También traía conejos que criaban sus primos en la torre Olivera, y las clientas les hacían pedidos para los sábados, tal que así se quedaban hasta las tantas de la madrugada del viernes preparándolos para que al día siguiente sólo hubiera que entregarlos, lo que hacían sus hijos mayores, José Antonio y María José, ganándose algunas propinillas. Acudía tres días a la semana al Matadero, que lo tenía ahí a mano, en el número 57 de Miguel Servet, para elegir el género y marcarlo con su sello GRP en rojo, como si de un exlibris se tratara. Luego los traían por la tarde, los descargaban operarios vestidos de blanco con manchas de sangre, y Gregorio los colocaba en la cámara frigorífica a la espera de trocearlos para su venta. Era hábil Gregorio con las herramientas de fileteado y deshuese.

Como les iba entrando dinerillo casi abundante, se cambió el coche por un Seat 124 D, con el que acudieron al valle de Gistain en el primer viaje, a visitar a su hijo el mayor al campamento Virgen Blanca, bajo el Posets. Qué gran aventura, con el volante y el tubo de escape casi desencajados a la vuelta, después de ir más de 12 kilómetros por un camino forestal. En Barbastro pudieron ayudarles en un taller y así llegaron a Zaragoza con más susto que placer viajero. Una vez arreglado, hizo una excursión a Sabiñánigo, para poder mostrar a aquellos amigos que había dejado años atrás cómo su negocio propio le estaba dejando una prosperidad muy evidente. El aprendiz se había hecho empresario.

Después de vivir en la vivienda trastienda de la carnicería, se trasladaron por fin al 2º Centro de la calle Fillas, luego llamada Francisco de Quevedo, en principio proporcionado por los Picazo, pero que luego, cuando dejó la empresa, siguieron teniendo un par de años en alquiler, hasta que compraron su primera propiedad, en la calle Montearagón, 2, 1º A, un piso de pasillo largo y cuatro habitaciones, pero sin calefacción central, lo que le llevó en poco más de tres años a aceptar la oferta de su prima Emilia, de Peipasa, para comprar un piso en un edificio que había promovido esa empresa panificadora en la que sería después la calle Hermano Adolfo, en el 2, 6º D. Por supuesto, con calefacción central.

Es Gregorio un hombre de esa escuela que firma un contrato con un apretón de manos, un hombre al que la honradez le guía por encima de todo, que tiene la bondad como herramienta de trabajo y al que no le gusta deber dinero a nadie, ni a los bancos y, por eso, vendió de inmediato aquel piso de la calle Montearagón para pagar la deuda a su prima Emilia, a pesar de que ella le dejaba el tiempo que quisiera para pagar, diciéndole que “así te guardas el otro para alguno de tus hijos o para hacer patrimonio”.

Se murió Franco, y Gregorio recordó cómo el haber sido hijo de rojo le había colocado en listas de la policía política y así le negaron varias posibilidades que buscó antes de irse a Sabiñánigo, como trabajar de mecánico de aviación o entrar en alguna empresa grande o de funcionario. Siempre estuvo en vilo como autónomo por si enfermaba o si le iban mal las cosas. Trabajaba horas y horas para terminar las salchichas o la longaniza o deshuesar esa ternera o amasar carne picada para las hamburguesas. Y todo con su Josefina al lado cuidando a los hijos, cocinando o llevando las cuentas, o saliendo a atender si la cosa se ponía apretada con tres o cuatro clientas en la espera.

Y en esa época de la Transición, con el miedo que le daba no se volvieran a repetir la guerra y la represión, afianzó con raíces el negocio, aunque no se atrevió a cambiar de local y ampliarlo a pequeño supermercado, como le hubiera gustado a la más lanzada Josefina. Pero Gregorio se había hecho más conservador y no se quiso arriesgar. La carnicería siguió adelante y en el verano de 1978 pudieron por fin salir de auténticas vacaciones, a Lloret de Mar, al hotel Mireia, con ayudas que todavía daba lo que se llamaba Educación y Descanso, dos semanas de hotel a pensión completa, repletas de excursiones por la Costa Brava que no olvidaron en muchos años.

En el 79, con el mayor en la mili, María José trabajando en Agrar y Andrés en la escuela taller del Ejército del Aire en Agoncillo, se cambió el Seat 124 por un Ford Fiesta 1100 Ghia, aún también de segunda mano, pero de apenas un año de matriculación y perfectamente cuidado. Iba el mundo dando coletazos y Gregorio

Y el 5 de octubre de 1981 llegó el primer nieto, Juan Carlos, de María José, que le trajo alegría y esperanza por la vida y el negocio, ya que la aparición de los mercadillos, con más puestos de carnicería, le había dejado muy preocupado por el futuro. Pero el chaval, que revoloteó muy a menudo por el piso de Hermano Adolfo, le proporcionó esa vitalidad que transmiten los niños cuando te miran sonriendo sólo porque estés allí con ellos.

Y a partir de ese momento, ya fueron tiempos de más nietos, con Raúl, David, Laura, Eduardo y Sofía, que fueron llenando el corazón de Gregorio con cariño y esmero en ese entorno propicio para el desarrollo y que hacía olvidar las amenazas del destino.

Llegaron los tiempos de asentamiento en los que no faltaron inquietudes por el futuro, como en cualquier persona perteneciente a esa generación de la resistencia, a la que nada le fue regalado por la fortuna, y que forjó su patrimonio desde la nada, prometiéndose que la vida de sus hijos y de sus nietos sería mucho más fácil que la suya, que tendrían el sustento asegurado porque podrían estudiar y acceder a las cosas bonitas de la vida.

Gregorio y Josefina, con la existencia establecida en torno al cuidado de quienes tenían cerca de su alma, tejieron mallas protectoras por si, como le pudo pasar a Pinito del Oro, la trapecista que tanto gustaba a Gregorio, los esfuerzos se les fueran de las manos y cayeran al vacío. Pero habían forjado brazos y regazos potentes gracias al arrope, al acogimiento y a la cercanía, esas manos sensibles y abiertas que acariciaban a la distancia como si las tuvieras aquí pegadas, en tu piel, con amor.

En 1995, llegó la jubilación, con la resaca del triunfo en la Recopa del Real Zaragoza. Fueron desmantelando ese local con vivienda, donde estuvo instalado el laboratorio de fotografía, los juguetes para los nietos, las despensas de chorizos y longanizas... Gregorio vendió las herramientas, las cuchillas, los tajadores, la picadora, las balanzas, el mostrador frigorífico... Se dio de baja en el Gremio de Carniceros y le agasajaron en una cena con esa placa de plata que guarda con orgullo por 52 años de trabajo en la profesión, desde los 13 hasta los 65, con jornadas de más de 12 horas al día, más de 70 a la semana, números que Josefina nunca contabilizó, a pesar de su orden para albaranes, facturas y recibos. Se despidieron sin ruido, mirando atrás con satisfacción, sin rencores ni cansancios, con el agradecimiento al negocio y al oficio que les había dado mucho más de lo que hubieran podido esperar cuando festejaban de casi niños por las calles de Montemolín y San José.

Años atrás, Gregorio se había cuidado de ajustar la cotización para que le quedara un poquito más del mínimo. Y también años atrás, Josefina se había creado un fondo de pensiones para poder aportar a esa época algo de paga que aliviara las cargas esperadas. Pero a veces el destino te presenta delante a seres que te miman sin haber motivo, con una dedicación más que profesional como la de aquella funcionaria que le dio a Josefina la posibilidad de acceder a la jubilación del SOVI, por sus años cotizados como modista y algunos apaños legales, como añadir las vacaciones no disfrutadas, para alcanzar el mínimo de los 1500 días que daban derecho a una paga escasa, pero suficiente para añadir a la jubilación de Gregorio. Y así empezó otro cumplimiento de sueños. Liberados de cargas familiares, viajaron y viajaron, incluso hasta Buenos Aires, hasta Iguazú, hasta Uruguay... Galicia, Oporto, Canarias, Baleares, París... lo nunca previsto desde aquella vez que vieron el mar Mediterráneo en el viaje de novios o disfrutaron del valle de Tena o de las playas en la Costa Brava.

Aquel dinerillo que habían ido ahorrando en ese fondo de pensiones, que ya ahora no era necesario para complementar los ingresos, sirvió para otro sueño, qué bien que las vacas gordas puedan llegar con deseos y esperanzas para disfrutar. Gregorio y Josefina compraron un apartamento en Salou, al que se marcharon varios meses al año, en la calle Huesca, cerca del paseo Jaime I, con sus nietos aún pequeños Sofía y Eduardo, tiempos para disfrutar con paz y paciencia del sol, del mar, de la pineda cercana, de la alegría de los nietos.

Edmunda, la suegra de Gregorio, vivió hasta casi los 99 años, le faltó una semana. Falleció en 2004. Y esos años de viajes por el mundo o en ida y vuelta a Salou, se combinaron con el cuidado durante más de 15 años de esa mujer de carácter que se fue marchando de a poco, casi en silencio, molestando lo menos posible, hasta que murió en casa con las manos cogidas de sus dos hijas, Pili y Josefina.

En el parto de Andrés, allá por el 20 de octubre de 1965, se le manifestó a Josefina una estenosis mitral, congénita, que hasta entonces no le habían diagnosticado. Cuenta Gregorio que le debe la vida de los dos al doctor Teixeira, quien la atendió y consiguió revertir una situación que pudo ser fatal. Pero el corazón estaba lesionado y era cuestión de tiempo que no fuera a más hasta incluso impedir el movimiento a causa de que el esfuerzo no podría ser soportado. Después de varias soluciones que alargaban la problemática, no quedó más remedio que someterla a una operación para colocarle las válvulas que podrían facilitar el tránsito de la sangre en su corazón de manera fluida para obtener una adecuada oxigenación y volver a un estado de vida normal. La operación fue bien. Se realizó en mayo de 2007. Tenía Josefina 73 años y se abría así un período con posible calidad normalizada. Pero cada hito en la vida se apoya en el destino, parece ser, y después de la intervención sufrió un ictus que cambió de objetivo las esperanzas.

Gregorio tuvo que volver a demostrarse que era un hombre de palabra con el compromiso, la honradez y la entrega incluidas en su ADN. Él se dijo que ahora tenía que dar la talla y así cambió su meta de vida cómoda y descansada por una transformación vital que le dio el rol de cuidador durante nada menos que nueve años. Más que cuestión de honor fue cuestión de amor.

La generación de Gregorio se fundamentó en patrones de comportamiento absolutamente distintos para el hombre y para la mujer. En el matrimonio habían adoptado tácitamente esos patrones sin que nada ni nadie pidieran otra actitud. Cuando Josefina enfermó, con el ictus del que ya no pudo recuperarse, a pesar del empeño médico y familiar en ello, Gregorio comenzó a asumir su nuevo rol de amo de casa junto al de hombre proveedor. A los 76 años, su modelo de funcionamiento se llenó de cacerolas, carros de compra, fregonas, bayetas y productos de limpieza, mientras aprendía más y más qué debía hacer para ser el mejor cuidador del mundo, el mejor cuidador de su mujer. Se habían casado en 1960. En 2010 pudieron celebrar los 50 años de matrimonio. Habían visto cómo crecían sus hijos, con sus estudios, sus buenos puestos de trabajo, sus bodas, los nietos, los biznietos... 50 años que les habían dado la vida desde aquel compromiso que nació aún mucho antes, en 1948, cuando se prometieron en aquel corral de la calle del Salvador, enfrente de la carnicería de Manolete y con la tía Felisa vigilante.

El cuidado de Josefina supuso un tránsito por centros de día y residencias que Gregorio asumió desde la aceptación y la entrega, siempre con la esperanza de que tal o cual fisioterapeuta descubriera tal o cual ejercicio, que tal o cual logopeda descubriera tal o cual práctica que devolviera a Josefina el estado que pudo mantener apenas unos días después de la operación, hasta que el dio el ictus.

No faltó un día Gregorio a su cita con Josefina, con mimo y cariño, con entrega y dedicación, llevando escondidas en el bolsillo aquellas bebidas reconstituyentes que no le daban en las residencias, o esa golosina que siempre agradecía con una sonrisa que le iluminaba sus ojos azules.

Josefina falleció el 23 de enero de 2016.

Hasta ese día, a la par que su labor, Gregorio celebraba con emoción los títulos universitarios de sus nietos, que superaban a los de sus hijos, con su emigración mucho más allá de Sabiñánigo para abrir la familia al mundo, el nacimiento de sus biznietos...

Hace poco vendió el apartamento de Salou. Quizá se le pudo caer alguna lágrima, pero tuvo convencimiento y aceptación, vive el tiempo y la época que le toca vivir y mira valiente, como siempre lo fue, como cuando se enfrentaba a un penalti o a un novillo, hacia el aquí y el ahora. Ha cumplido 93 años. Recuerda dónde estuvo cada una de las tres carnicerías, sus viviendas, los nacimientos de cada hijo, los bordillos de la plaza Utrillas, las leyendas del palacio de Larrinaga, las entradas al Matadero Municipal, el cine Roxy, las butacas de madera de La Salle Montemolín, y allá a lo lejos, aquella carnicería de Ángel, o más aún, la torre Olivera, donde su madre y su abuela le obligaban a comer verdura.

0 comentarios