Marita y el caballo que SURCABA LAS NUBES Y LAS ESTRELLAS derramando sueños felices

(finalista en el certamen de relatos del Festival Literario 5 noches Cinco Villas, mayo de 2025

Marita inventaba historias sin parar, una tras otra, incluso por la noche, decía su madre, y gente del pueblo se divertía, y gente del pueblo le ignoraba, y gente del pueblo se enfadaba, pero Marita insistía porque sus nueve años le permitían escudarse en la ingenuidad de la infancia para seguir creándolas, y tal ingenuidad era premeditada, emanaba de una inteligencia precoz, cantada por su madre, que era la única persona del mundo que le entendía, una inteligencia de alguien de cuarenta años, pero de alguien con mucha cultura de libro, ¿sabe usté?, tanto como el cura, o más aún, tanto como don Lucas, el penúltimo maestro, el que se murió comiendo una sopa de letras de tanto que sabía, ¿sabe usté?, pero nadie le hacía caso, pobre madre, nadie compartía sus halagos para Marita, ay, Marita, ¡qué historias se inventaba!, como la de la cueva de la sierra, donde lloraba un buitre gigante porque había crecido tanto que no podía regresar al nido, o como la de la flor naranja, que todas las primaveras nacía para esconder a los jabalíes de las postas de los cazadores, o como la de la oveja linda, la de la lana arco iris por tanto mirar al sol mientras lloraba suplicando que no la esquilaran ese verano.

Patricio Villanueva, el alcalde de la casta villa, se había gastado algunos cuartos de la comunidad financiando una expedición a la cueva de la sierra para ayudar a salir al buitre, que puede ser verdad y a lo peor nos destroza las entrañas del pueblo, pero como ni siquiera encontró la cueva estuvo a punto de perder las siguientes elecciones, menos mal que consiguió recuperar el cristo de la iglesia, el que robaron en la guerra, y mandó colgarlo sobre el altar, allí donde a las doce el rayo de sol atravesaba el rosetón del cimborrio y caía sobre el pecho sangrante de la imagen, es decir, que todos los domingos a las doce, todo, todo el pueblo recordaba la hazaña de don Patricio, ¡bendito sea el señor alcalde!, y se aseguraba el éxito en una buena tirada de elecciones, aunque alguno de la oposición se encargara de protestar por la instalación del agua corriente, o por el mal estado del frontón, o por los cuartos derrochados en la expedición a la sierra, qué calvario tuvo que soportar don Patricio por la dichosa expedición, qué tortura con la ironía de don Juan Lacabra, el rojo, el que estaba a punto de ser expulsado del partido por no poder arrebatar la alcaldía a las derechas, único pueblo era Fuenferrada en la comarca con ayuntamiento de derechas, te ha embaucado un Einstein, Patricio, tiene mérito seguir a una genio, aunque se equivoque, ¿no es verdad?, qué calvario, qué tortura, y qué inquina agarró don Patricio a Marita, sólo de boquilla, sólo, porque cuando se encontraba a la chica y nadie les veía, se la llevaba al horno viejo, que él guardaba la única llave, y le pedía por favor que le contara alguna historia, una historia fresca, Marita, fresca como el manantial, fresca como mi cuñada, Marita, fresca como la luna, y es que don Patricio era un sentimental acabado, como esos poetas que tan pronto le cantan a Venus como a la panadera.

Ahora el pueblo ya no tenía cura sabio, ni sabio, ni listo, ni bueno, ni tonto, simplemente no tenía cura, porque, no se sabe si por la carencia de vocaciones o porque la gente emigraba en busca de una mala peseta para malgastarla entre cemento y luces de neón, el arzobispado decidió no reponer a la parroquia de director espiritual, lo cierto es que el pueblo se dejaba componer por cuarenta mayores y Marita, que Marita era la única muchacha en edad escolar, sin escuela, pero con doña Luciliana, Luz para todos, de maestra intempestiva, y como el pueblo, pues, digo que no tenía cura, la beata doña Engracia también decía lo mismo, que no tenía cura, que el diablo, sin oposición, a pesar del señor Lacabra, estaba carcomiendo a los hombres y ajando a las mujeres, pues una sola misa el domingo a las doce, con una sola hora de confesiones, y con la gente muriéndose sin extremaunción porque el cura itinerante no llegaba, no estaba, o quizá reposara en la venta de doña Virtudes, qué chicas tan descaradas tenía doña Virtudes, hacía caer al pueblo en el pecado, y así le iba a la iglesia, con grietas en los muros que parecían regueros secos de sangre de pasión, ¡sacrilegio!, y con la torre semiderruida, algún día tendremos un disgusto, Dios no lo quiera, y con la campana oxidada, que cada domingo tañía más ronca, ¡qué bien nos vendría un salvador!, un salvador que don Patricio buscaba entre las empresas de Zaragoza, ofreciéndoles terrenos gratis y exención de impuestos, eso en las horas secas, que en las horas frescas soñaba con encontrar un apunte histórico en donde dijera que Bécquer escribió en tal casa del pueblo, o que Camilo José Cela durmió una siesta de su Viaje a la Alcarria en tal pajar del pueblo, o un salvador que don Juan solicitaba a sus contactos de Madrid en forma de alguna filial de una empresa estatal, aunque sea de esas que tienen pérdidas, qué más da si trae chicas... y chicos jóvenes a la comarca, o un salvador como Marita, decía su madre, que será algo grande y dará días de gloria y pesetas al pueblo, ¿verdad, don Patricio?, decía al alcalde en medio de la gente, y el alcalde, ¡pero ignorante, ¿qué te has creído que es tu hijo?!, y la gente se acordaba del buitre, de la flor naranja, de la oveja del arco iris, y don Patricio, por la noche, asomado al cielo fresco de luna y estrellas veía a Marita en la Suecia de los Nobeles, con el premio de Literatura en sus manos, que todo era posible con esa imaginación.

Marita, aun después de la reprimenda por lo del buitre, no dejaba de inventar historias, sobre todo para don Patricio en el horno viejo, ni aun después de que doña Engracia le augurara que Satanás se haría con su alma, ni siquiera después de que doña Luciliana, perdón, doña Luz, le castigara a escribir mil veces “seré prudente y sólo contaré historias a quien las sepa entender”, pobre Marita, que tardó cien días en acabarlas porque a cada frase añadía versos desconocidos para doña Luz, y para todos, pues decía que el salvador se los revelaba, y doña Luz, perpleja, pues creía, le preguntaba que quién era el salvador, y Marita callaba, y don Patricio, en sus horas secas enfadado, le ordenaba olvidar esas palabras, en sus horas frescas ensimismado, le rogaba que, por favor, cuéntame lo del salvador, allí, en el horno viejo, pero Marita callaba, callaba porque no conocía al salvador, porque los versos le llegaban por inspiración, nada podía entender de esta nueva historia, y es que por esta vez la historia no era inventada, y Marita, en su ingenuidad premeditada, callaba, pero en la inteligencia que sólo su madre difundía, meditaba de dónde le venían esos versos así como si nada, sin ella imaginarlos, como si estuviera escribiendo dormida o escribiendo soñando.

Hubo cien días siguientes de reflexión, con don Patricio insultando o suspirando, según horas secas o frescas, doña Luz rezando, doña Engracia conjurando, y la madre de Marita preparando infusiones para devolver a su hija las historias de ciento y pico días atrás, pues Marita cayó en un letargo de reptil y deambuló por las calles empinadas, alrededor de la iglesia, con la vista quién sabe si hacia el cielo o hacia las nubes, esperando las lluvias, según los labriegos, esperando a Dios, según doña Luz, esperando al Demonio, según doña Engracia, esperando a los vientos, dijo Marita, y cuando lo dijo, despertó, y volvió a su ser, para alegría de todos, especialmente de don Juan Lacabra, a ver si le hacía otra faena más gorda al alcalde y así los votos cambiaban de mano, y contó todas, todas las historias que años atrás ya contó, incluso la del buitre, para regocijo del señor Lacabra, incluso la de la oveja arco iris, incluso la de la flor naranja, durante otros cien días, incluido el verano, para regocijo de la gente emigrada que así podrían presumir de cuentista en su pueblo, pero en otros cien días, hasta allá para Diciembre, inventó historias nuevas, todas, todas de héroes y princesas, de dragones y gigantes, de batallas y rescates, tan verosímiles, tan infantiles, tan parecidas a las que los cuarenta de más de cuarenta oyeron hacía más de treinta y cinco, que el cariño del pueblo se hizo tan intenso para con Marita que la niña dejó de dormir para contar más y más historias, pues qué más quería que tener contento al pueblo, hasta que un día frío de diciembre calló y volvió a su casa con los ojos cerrados, qué sueño tiene, dijo doña Luz, está buscando historias, dijo don Patricio, que ya no sufría horas secas, pero cuando ya nadie le seguía, cuando ya había besado a su madre en el lecho aún matrimonial, partió por el camino de Torre Los Negros y desapareció del pueblo.

Y por culpa de los doscientos días atrás, toda la gente le echó en falta, y toda la gente se puso a buscarlo, y don Patricio por el lado derecho del pueblo según se mira al Este, y don Juan por el izquierdo, según se mira al mismo sitio, al menos en algo se pusieron de acuerdo, aunque con esperanzas dispares, organizaron batidas en grupos de a cinco por muchos kilómetros alrededor del pueblo, y, antes, gracias a la línea automática pudieron avisar en poco rato a la Guardia Civil de muchos pueblos, incluso a la de Teruel, Zaragoza y Valencia, pero sobre todo a la de Calamocha, que el comandante del puesto era paisano y se tomaría más interés, y Marita no aparecía, y pasaron uno, dos, tres, cuatro días sin noticias, con lágrimas sinceras de las lloronas y ninguna de su madre, que está en una misión divina, decía iluminada, se vuelve loca, se vuelve loca, es el Demonio, diagnosticaba doña Engracia, y don Patricio volvía a las horas secas, y don Juan buscaba luces para fabricar del acontecimiento una estrategia con la que ganar los votos necesarios, y doña Luz, rezaba y creía en las palabras de la madre de Marita, será una misión importante, y se acordaba de algún verso del castigo, porque alguno hablaba de la misión del cielo, pero nadie la encontró, apareció el quinto día, de madrugada, con la cara encendida de ilusión, como cuando acababa de inventarse una historia, y entró en casa y vio a su madre con doña Luz, y su madre le regañó como buena madre, hija, que son las cuatro de la mañana, y la abrazó llorando por dentro, y doña Luz ansiaba encontrar el momento para preguntarle por la misión, pero el abrazo no terminaba, y tenía tanta inquietud que se puso a llorar para pasar el rato más introducida en el ambiente.

Marita preguntó por don Patricio y su madre le indicó, y como doña Luz no pudo ahogar el llanto, la muchacha se le marchó sin aclararle la aventura, y Marita caminó hacia la sierra, hacia donde se suponía que estaba la cueva del buitre, y vio a don Patricio con su grupo de cinco, y le gritó, ¡don Patricio!, y el alcalde no oía, y le volvió a gritar, y el alcalde no oía, y Marita decidió acercarse más, poco a poco, hasta llegar a unos metros del grupo, y cuando descendían por una ladera, desde la cumbre de la colina, Marita repitió, ¡don Patricio!, y don Patricio se volvió, miró cien veces de arriba a abajo, a izquierda y derecha, abrió la boca como un tonto, abrió y cerró los ojos, se arreó algunos tortazos, se pellizcó, y, al fin, como aún le duraba la hora fresca, exclamó, ¡milagro, milagro, es un don de los dioses, ha aparecido, la hemos hallado en la noche clara de luna y estrellas!, y Marita, desde la altura, con el grupo arrodillado sin osar pronunciar otra palabra que milagro ni amagar otro gesto que cubrirse la cara con las manos, dijo a don Patricio que los milagros eran de Dios y que dejara de hacer el imbécil, que había llegado al pueblo hacía una hora y que quería hablar con él, y los del grupo le obedecieron como falderos, callados y embobados, incluso cuando cerca del horno viejo les ordenó todos a casa y usted venga conmigo, don Patricio.

Marita y don Patricio entraron al horno viejo y Marita se sentó en los tablones altos, y don Patricio, como todas las veces, dijo cuéntame, y Marita le habló del caballo gris con asta de toro en la frente, que surcaba las nubes y las estrellas derramando sueños felices hacia la tierra, y don Patricio, en el entretanto de la hora fresca a la hora seca por exigencias del cargo, no acertaba a escuchar o a insultar, y Marita continuaba, que el caballo gris ha elegido este pueblo para culminar su tarea, porque ha fracasado hasta hoy y nadie ha querido los sueños felices, y cansado, y harto de surcar las nubes y las estrellas está buscando un mundo para regalarle todos sus dones, y ese mundo es Fuenferrada, don Patricio, ha elegido Fuenferrada, y yo, bendito sea el caballo gris, estoy designado para buscar la voluntad de mis paisanos y llevarlos hasta él, es la misión, don Patricio, ¿me entiende bien, don Patricio?, y usted es el alcalde, pero don Patricio se debatía entre el consistorio y don Juan Lacabra, porque otra vez le creía, pero recordaba la faena del buitre y los cuatro votos que perdió, y no quería creer, maldita niña, en sus historias, con lo seria que es la política, y no se decidía, porque ser alcalde es ser alcalde... pero, y si todo fueran sueños felices, sería alcalde de por vida... pero no, que esta chica me desgracia... pero, y si es verdad... y Marita le agarró la muñeca y le arrastró hasta las colinas de la sierra, y le dijo, don Patricio, mire a la luna, mire a los labios de la luna, y empezó a nevar, y don Patricio miró y vio al caballo gris surcando las estrellas, y vio la estela de colores que desprendía su vuelo, y vio cómo los destellos de la estela, sueños felices, iban cayendo entre los copos a la tierra yerma y se ajaban, y entonces acordó tomar la hora fresca y jugar a ser alcalde para siempre.

El pueblo quería abrazar y besar a Marita, que los del grupo habían corrido la voz, pero tuvieron que esperar todo el día, hasta el anochecer, porque Marita y el alcalde no aparecían, que habían dormido en la colina, pero por fin llegaron, y el pueblo quería abrazar y besar a Marita, y don Patricio lo permitía, que era buena manera de empezar la campaña, y Marita quería empezar su historia, y don Patricio le guiñaba un ojo, ya llegará el momento, no seas nerviosa, la impaciencia es mala consejera, saluda, saluda, y Marita saludaba, y abrazaba, y besaba, porque había entendido la táctica de don Patricio, hasta que doña Luz, ahogado el llanto, pudo preguntarle qué misión había cumplido, y Marita dejó de abrazar y de besar, se apartó hacia la escalera del ayuntamiento y con un gesto provocó un silencio tan feroz que se oían chocar los rayos del sol contra el agua de la fuente, y el pueblo entero, los cuarenta, se prepararon para escuchar la nueva historia, quizá de dragones, quizá de piratas, quizá de princesas, y Marita habló del día en que se fue, de cómo siguió una llamada hacia una colina lejana, donde durmió casi medio día, hasta que llegó la luna llena y el carro de estrellas, para despertar con algo así como el relincho de un caballo, y no vio nada a su alrededor, y buscó, buscó por la tierra, pero tuvo que mirar al cielo oscuro hasta encontrar la cara de la luna llena, y de sus labios nacía un caballo gris color de plata con asta de toro en la frente, y el caballo se acercó, y le habló, y así siguió contando como nunca había contado una historia, y su madre callaba, y doña Luz callaba, y don Patricio callaba, pero Nicanor, el del bar, susurró, ¡qué historia tan bonita!, y doña Engracia, el Diablo no cuenta esas cosas, y se quedó tranquila, pero el alcalde subió unos cuantos peldaños y comunicó al pueblo entero que no era una historia, que todo era verdad, y la mayoría rio, la mayoría rio con soltura, a carcajadas, vamos, y don Juan se ahuecaba, y más rio don Juan cuando don Patricio contó que había visto el caballo gris color de plata, y entonces Marita retomó la palabra y se encendió, vibró describiendo la estela y los destellos de felicidad, y vibró argumentando el privilegio de ser el pueblo elegido, y tal era su tono de convencimiento que la risa cesó y sembró la duda en todos menos uno, que se frotaba las manos, y don Patricio guiñaba el ojo, todo va bien, y su madre y doña Luz creían y miraban a la luna y se imaginaban el caballo gris color de plata y ya veían la felicidad por las calles, pero la mayoría no abandonaba la duda, y el alcalde propuso ir a la sierra, a la colina, a mirar la luna y ver nacer al caballo gris color de plata, y sin mirar atrás, bajó la escalera y siguió el sendero, y don Juan Lacabra cerraba la comitiva sumando los votos ganados, y llegaron todos a la colina, y Marita señaló los labios de la luna y comenzó a nevar, cayeron copos brillantes y todos menos uno vieron nacer al caballo gris color de plata y vieron caer destellos de la estela entre los copos, y vieron cómo iban a parar a la tierra yerma, pobre caballo plateado, sin corazones que recojan la felicidad, qué solitario estará en la luna, qué grande es el cielo para un caballo solo, y callados, serenos, volvieron a sus casas, a dormir esa noche para soñar con el caballo gris color de plata, o con los votos ganados, o con los votos perdidos.

Al alba, el pueblo buscaba a Marita, porque la duda crecía y pensaban que si el embrujo de la noche les había obligado a soñar el mismo sueño, pues ahora con el sol no podían soñar igual, y don Juan, que se veía derrotado, señaló hacia la colina diciendo que todo fue por culpa de la nevada, que miren ustedes que allí había nevado y aquí no, y que los copos brillantes lucían con el rayo de la luna, que el caballo era la nube perdida de la nieve, en fin, que eso se llamaba histeria colectiva, y que don Patricio se había vuelto a columpiar, y doña Engracia mentaba a Lucifer, y doña Luz quería ir a recoger unos cuantos copos porque eran destellos de felicidad, y por fin don Patricio tomó la palabra y habló de la agonía del pueblo, de los años venideros de penuria, del cura que se fue, del maestro que les quitaron y de que todos buscaban un salvador para guiarnos a la abundancia, y qué más queríamos, Marita lo había encontrado, ¿acaso vamos a perderlo?, y en turno de réplica, don Juan también habló de la agonía del pueblo, y recordó que el padre de don Patricio, también alcalde, no quiso que la carretera general pasara cerca del pueblo por si venía una guerra y los soldados nos ocupaban las casas y nos deshonraban a las hijas, y que de ahí venía la penuria, no iremos a tropezar con el mismo apellido, ¿verdad?, y doña Engracia dijo que lo que pasaba por la noche siempre era pecado, y ahí se acabó la paciencia de don Patricio, y mirando a doña Engracia argumentó que un caballo plateado, por ser como los ángeles, tiene que venir de Dios, y que el pueblo no tenía otra salvación que no fuera divina, y Marita propuso volver esa noche a buscar al caballo, y hubo asentimiento, y nadie pudo dormir la siesta esperando a la luna, y la luna llegó cuando el pueblo entero ya esperaba en la colina, y empezó a nevar, y el caballo salió de la luna y correteó alegre entre las estrellas, y en un vuelo fugaz fabricó un carro enorme y descendió hasta la colina, y Marita ordenó que todo el pueblo subiera, que había sitio, que ella montaría en el lomo, y que don Patricio llevara las riendas, y todos le obedecieron, todos ocuparon el carro, y el carro surcó el aire dejando estela sin destellos, y el caballo plateado sonreía, todos subieron menos uno, Juan Lacabra, que por fin sería alcalde, aunque fuera con los votos de las chicas de la venta de doña Virtudes, y el pueblo se quedó abandonado para siempre, a la espera de algún verano o a la espera de que todo volviera a ser como antes de la penuria.

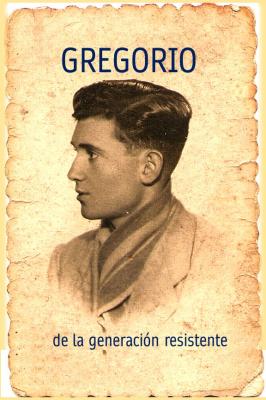

(imagen en Pixabay por cortesía de Stephen Keller)