Tratamiento del tiempo en El otoño del patriarca G. García Márquez

Se trata de un breve ensayo expositivo que menciona los elementos de carácter técnico asociados con el paso del tiempo: confusión y ambigüedad temporal, imprecisión espacial y temporal, mezcla de tiempos y situaciones, cambio de narradores y voces narrativas sin procedimientos técnicos convencionales…

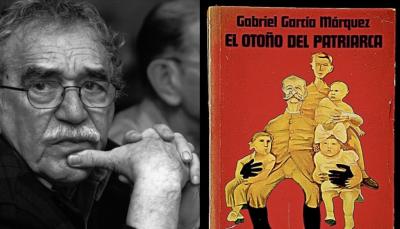

El otoño del patriarca es una novela del premio Nobel colombiano, Gabriel García Márquez (1927-2014), publicada en 1975, pero que, según su autor, empezó a ser planeada con la caída del dictador venezolano Pérez Jiménez, en 1958[1]. En aquel momento, ya tenía comenzada su obra cumbre Cien años de soledad y, publicada en 1967 con un éxito abrumador e inesperado, pretendió salirse con El otoño… de todo lo anterior por él escrito[2]. Quiso hacer un “antiCien años de soledad”, dirigido por su gran obsesión por el poder y los poderosos.

El proceso de elaboración de esta novela fue arduo y complejo. Gabo explicó que estuvo más de diez años estudiando comportamientos de varios dictadores latinoamericanos para intentar que se pareciera muy poco a los dictadores reales, así como para presentar un giro importante sobre las novelas anteriores de esta temática. A su vez, exploró distintos estilos narrativos que probó antes en tres relatos incluidos en el libro “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada”, como son: “Blacamán, el bueno, vendedor de milagros”, “El último viaje del buque fantasma” y “Los funerales de la Mamá Grande”[3].

Es Gabriel García Márquez un escritor incluido en el llamado Boom latinoamericano, grupo literario de la década de los años 60 y 70 del siglo XX, cuyos autores más reconocidos son Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias y Carlos Fuentes, entre otros. Uno de los movimientos integrados en ese fenómeno literario es el llamado realismo mágico. Dentro de las características distintivas de esta propuesta, destacan el tratamiento del tiempo y del espacio, así como la disposición de la voz (o las voces) narradora(s) en el discurso creador de la historia, transmitiendo una serie de nuevas sensaciones al lector, que se ve involucrado en la obra desde diferentes puntos de vista, lo que a su vez le obliga a realizar una propia composición visualizadora de los acontecimientos narrados. Es una visión totalmente novedosa para la estructura interna de una novela.

Es el propósito de este trabajo revisar ese tratamiento del tiempo en el primer capítulo de la novela “El otoño del patriarca”, cuyo argumento se centra en la existencia de un dictador de quien no conocemos exactamente el nombre, quizá sea Zacarías (“una noche había escrito que me llamo Zacarías”, p.167[4]), ni su edad (“una edad indefinida entre los 107 y los 232 años, p.112), que ejerce su poder en un país caribeño. Se narra su ascenso y caída, con expresión de sus acciones, relaciones y vida personal. Como peculiaridad técnica más destacada, está compuesta por seis capítulos con un único párrafo cada uno, y con una puntuación basada en la coma esencialmente, con muy pocos puntos y seguido que incluso descienden en número hasta que no hay ninguno en el último capítulo, haciendo así oraciones extremadamente extensas. Dentro de cada párrafo, las voces narrativas se van superponiendo, incluso solapando, hasta en una misma frase cambiando los tiempos verbales, haciendo personaje al narrador y viceversa. Descripciones, narraciones, diálogos, monólogos… se interconectan y se suceden para llevarnos navegando en un bajel entre las aguas de un mar calmo salpicado de un lenguaje poético que atrapa y subyuga (se referencia a Rubén Darío, y hasta se han querido ver, remisiones a los tres primeros conciertos para piano de Béla Bartók).

La mezcla de diversas voces narradoras hace que cambie el punto de vista hasta tres veces en una misma línea, elemento que se sostiene gracias a esa melodía que destellan sus oraciones, construidas para enamorar a quien lo lea.

El tiempo se trata como un elemento que transporta de lo real a lo irreal, se mueve desde el presente hasta los pasados en diferentes capas, puesto que, en pocas líneas, la propia acción encadena a uno u otro momento de la vida del dictador. Ya desde el principio nos llega esa cadencia con una remisión directa a otros tiempos: “… y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior, y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos…” p.7.

El comienzo que une a todos los capítulos-párrafos —el hallazgo del cadáver del general— con descripciones del entorno, nos lleva de inmediato al pasado, y vuelve, y se va, y vuelve y se va como un vaivén. No hay referencias a fechas, sino a acontecimientos, constante que se da en toda la obra, lo que nos anticipa en la primera página: “Fue como penetrar en el ámbito de otra época”, p.7. “…el año del cometa”, p. 8 y 11, “el primer siglo de paz”, p.8, “los tiempos del vómito negro”, p.12. O expresiones difusas como “anunciado desde hacía muchos años”, p.16, o como “que el reloj de la torre no diera las doce a las doce sino las dos para que la vida pareciera más larga”, p.16. También hace guiños a a meses o estaciones (generalmente, el otoño, estación de declive antes de morir) sin fijar el año: “En diciembre, cuando el mundo del Caribe se volvía de vidrio”, p. 26, “en aquellos octubres sin malos presagios”, p.29, “Eran los alisios de marzo” p.53, “…en otro diciembre lejano…” p.55

“El principio de su otoño”, p.14. En cambio, aparecen otras referencias precisas “…inundaba de verde cada treinta segundos”, p.31, o se va a buscar el futuro desde el pasado: “como lo habían predicho desde el principio de sus tiempos los lebrillos de las pitonisas”, p.35. Es destacable la referencia final en este primer capítulo a los tiempos de la conquista mezclados con el supuesto tiempo actual de la narración y ese giro comparativo de un acorazado con las tres carabelas, p.59, expresiones unidas que dan idea hiperbólica de la edad del general.

Podría decirse que el autor convierte al tiempo en un personaje, y le aplica una hipérbole que puede llegar a convertirlo en tema de análisis filosófico, imbricado en la trama como un elemento del entorno espacial, ya que tiempo y espacio se unen y se separan con significados de irrealidad o fantasía. Las descripciones de lugares se llenan de movimiento temporal de inmediato, jugando así con la doble variable que puede llevarnos de nuestra realidad a nuestros sueños: “…vivió de nuevo el histórico viernes de octubre… y se encontró… los paralíticos en las escaleras y los leprosos en los rosales…”, p.57. La magia en la visión cronológica. Y ese espacio geográfico donde transcurren los hechos no se ubica en un lugar concreto, pero tampoco es irreal porque nombra el Caribe como zona y referencia lugares como Haití, Curazao y Cartagena de Indias, p. 56, las Antillas, p.55

Ese tratamiento del tiempo está directamente imbricado con la voz (voces) narradora(s), que sin llamada concreta va cambiando desde la de un observador que ha podido ser compañero del general (lo que parece descubrirse cuando usa la primera persona en su narración, tal como parece que es quien inicia la historia: “Durante el fin de semana, los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial”, p.7, hasta un narrador omnisciente que conoce el más íntimo detalle de los hechos: “él había visto desde aquella terraza el reguero de islas alucinadas…” o uno de los personajes, como Patricio Aragonés, su doble, que inserta su alocución a modo de diálogo indirecto para darnos una versión de los hechos o una opinión sobre lo acontecido. A lo largo de todo el capítulo (y de la novela), se intercalan las voces incluso en la misma frase y sin un signo de puntuación que lo indique o diferencie: “…a sabiendas de que estaba restaurando las fuerzas armadas que iban a escupir la mano que les da de comer, tú a capitán, tú a mayor, tú a coronel, qué digo, a general, y todos los demás a tenientes, qué carajo compadre, aquí tienes tu ejército…”, p.49.

Anecdóticamente, Gabo cuenta que dejó de fumar mientras escribía esta novela… y que no sabe cómo pudo conseguir… ambas cosas a la vez.

Es difícil determinar lo que, como lectores, nos provoca esa sensación de inestabilidad ante la verosimilitud de la historia; en unos momentos hay fantasías y en otros, realidades contundentes; y esa soledad (del propio general transmitida a nosotros). Con esas sensaciones, autor nos lleva a un terreno en el que nos conviene más soñar que vivir. Soñar en un mundo mágico y vivir bajo el yugo de un dictador. O quizá nos lleve a preguntarnos qué haríamos con tanto poder.

Jugar con el tiempo y el espacio, la prosa y la poesía, la historia y la ficción, lo real y lo fantástico. Eso es gran literatura.

[1] citado como dicho por el propio García Márquez en Retrato de Gabriel García Márquez, por Juan Luis Cebrián, Círculo de Lectores, 1989, Madrid, pág. 47

[2] https://www.youtube.com/watch?v=tbwBv8sS8lE (entrevista al autor en canal TV de Colombia)

[3] https://centrogabo.org/gabo/contemos-gabo/tres-cuentos-de-garcia-marquez-que-te-ayudaran-leer-el-otono-del-patriarca

[4] 7ª edición de bolsillo Editorial Bruguera, diciembre 1984

0 comentarios