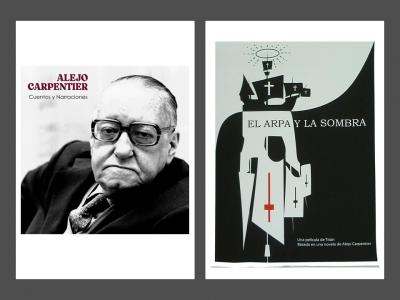

Análisis crítico de un fragmento de El arpa y la sombra, de Alejo Carpentier

Se analiza un fragmento de la novela El arpa y la sombra (pp. 99-111. Alianza) , del escritor cubano Alejo Carpentier, que se articula en torno a la figura de Cristóbal Colón y al intento del papa Pío IX por proponer canonizar al conquistador.

El texto para comentar es un fragmento de El arpa y la sombra, publicada en 1979, de Alejo Carpentier, escritor cubano, adscrito al Boom latinoamericano, iniciador del realismo mágico, multicultural y muy interesado en las relaciones entre Europa y Latinoamérica, especialmente por el descubrimiento y colonización de ese continente. Esta obra, como novela histórica, ficciona la biografía de Cristóbal Colón, tomando como base el hecho de que el Papa Pío IX propuso su canonización, que no se llevó a efecto, quizá por su origen judío. La novela contiene tres partes, con diferentes narradores cada una. El fragmento corresponde a la segunda, en la cual es el propio Cristóbal Colón quien narra sus viajes, sus impresiones, sus verdades y ese intento de santificarlo, con un estilo de alta erudición, que es más propio del autor que del personaje histórico, “es posible observar al escritor usurpando el terreno del narrador…. Carpentier no sabe desaparecer en el texto.” (Aparicio, 2021). La propia concepción del texto puede remitir a lo ‘real-maravilloso’, tal como Carpentier lo definió en su prólogo al El Reino de este mundo (1949), luego unido a lo llamado ‘realismo mágico’: …movido por un Espíritu Nefando que, de repente, se alojó en mi alma (p.102), …las copas de vino volaban como palomas (p.111). Está escrita en la segunda mitad del siglo XX, momento en el que se cuestionaba el discurso oficial sobre la conquista y colonización de Latinoamérica por los españoles y, especialmente, la figura de Cristóbal Colón, que pasaba a ser de héroe a villano en algunos ámbitos. A través de esta estructura narrativa, el texto lleva al lector a unos momentos históricos narrados desde dentro en las palabras de un hombre moribundo que lo ha sido todo apoyado en su discurso falso, lo que confiesa con sarcasmo y culpa hacia sí mismo.

Trata de la desmitificación de la conquista y colonización de América. Cristóbal Colón, esperando al capellán para que lo confiese a la espera de su muerte cercana, rememora hechos de su vida, como consecuencia de su reflexión ante la propuesta de canonizarlo por el Papa Pío IX. Los hechos históricos marcan la base para ironizar sobre las intenciones del descubridor, presentarlo con mordacidad y así cambiar el discurso oficial hasta llevarlo a una parodia. El autor presenta a un personaje arrepentido, pero también soberbio: “El Colón de Carpentier reconoce sus pecados y sus errores, pero los oculta para dar la sensación de un ser superior a sabiendas de que engaña” (Moragón, 1989, p.991). Es una narración que transmite al lector tanto una descripción como una valoración de sus acciones: “Carpentier presenta a un héroe que se desdobla y se transforma para nosotros en espectador y juez de su propia acción.” (Mompó, 2007, p.144). Toma referencias directas de los Diarios, Relaciones y Cartas del descubridor (p.107): el canto de los pajaritos, (Colón, 1892, p.40), el hombre jamás se querría partir de aquí (Colón, 1892, p.54), como frases incrustadas en el cuerpo narrativo, que incluye directamente como narrador: Y a partir de ese día, la palabra ORO será la más repetida, como endemoniada obsesión, en mis Diarios, Relaciones y Cartas, (p.102) y que sirven como esa muestra de engaño continuo que está confesando a las puertas de su muerte: Digo que cantan ruiseñores donde silban unos pajaritos grises (p.105). También hace mención del Escribano de Ración (responsable de asuntos financieros) de la Corona de Aragón, a quien Colón dirigió la “Carta a don Luis de Santángel”, haciéndolo acreedor del dinero prestado porque no podrá devolvérselo. Este personaje había sido actor decisivo en las “Capitulaciónes de Santa Fe”, donde el Almirante consiguió incluir sus condiciones basadas en esas grandes pretensiones que Carpentier pone en su boca como falacias.

El fragmento presenta una división en dos subcapítulos marcados por separación de líneas en blanco, con párrafos largos. No expone un contenido estructurado, lo que es afín con el estilo del monólogo interior, respondiendo así al flujo del pensamiento, volviendo a técnicas del surrealismo, también conectado con bases del realismo mágico (“En el prólogo de su primera edición a El Reino de este Mundo, de 1949, Carpentier formula el concepto de «lo real maravilloso» y remite para ubicarlo al surrealismo”, Souviron, 2001, p.3), con idas y venidas a los asuntos que pretende exponer: descripciones de la naturaleza y de los indígenas, hechos ocurridos años atrás en los viajes y arribadas, relaciones con sus subordinados y sus superiores… siempre desde un tono irónico, e incluso paródico. En esta hora menguada —hora tercia— considera, marino desnortado, pues la misma brújula que se te fue del Norte, que lo peor que pudiese ser es que te salgan los Evangelios al encuentro (p.98). Precisamente, la palabra “oro” y las referencias religiosas son las constantes más repetidas, casi a modo de iteración. También son significativas las descripciones de los indígenas desnudos, aplicándoles en algún caso, una referencia de contenido sexual en un tono airado: …hube de amenazarlos de castigo si, con las braguetas hinchadas como las tenían, se dejaban llevar por algún impulso de lascivia. ¡Si me contenía yo, que también se contuviesen ellos! (p.102). Son abundantes igualmente las exclamaciones, las alusiones a algún supuesto interlocutor y el uso de ironías: tengo por un vasto Repertorio de Embustes” (p.102-103), Ni Doña Moscada, ni Doña Pimienta, ni Doña Canela, ni Doña Cardamoma asomaban por ninguna parte (p.104), mi Repertorio de Buenas Nuevas, mi Catálogo de Relucientes Pronósticos (p.106).

Como ya se ha expuesto anteriormente, el personaje se erige en, al menos, dos personajes que nacen de su propia historia, el presente cercano a la muerte, y el pasado glorioso, en un vaivén propio de un ir y venir del monólogo interior: “Alejo Carpentier, en su afán por poner al descubierto el pasado del Almirante, ataca tanto su personalidad como la naturaleza de los motivos de su empresa.” (Mompó, 2007, p. 144).

De aquí pueden diferenciarse niveles de lectura distintos del fragmento, desde lo que fue aquella aventura valiente de unos pocos marinos al enfrentamiento entre el Nuevo y el Viejo Mundo, la elevación del héroe-personaje y su desmitificación a través de la sinceridad de su confesión final. “Una de las mayores contribuciones de Carpentier al desarrollo actual de las letras hispanoamericanas: reconstruir un pasado que desconocíamos debido —en gran parte— a la incapacidad comunicativa de la historia como género”. (Soubiron, 2001, p.6)

La maestría de Alejo Carpentier, ya madurada y ampliada cuando escribió El arpa y la sombra, nos trae desde su observación aguda una revisión del mito del descubridor y de la leyenda de la conquista para poner en otro lugar, siempre abriendo al lector su posibilidad interpretativa, a un ser humano de carne y hueso, lleno de ambición y movidos por pasiones humanas que algún historiador quiso convertir en divinas.

Referencias bibliográficas:

- Aparicio, Yannelys. 2021. Colón en Carpentier y Carpentier en Colón: El arpa y la sombra, revista Hipogrifo, p.1077-1087

- Moragón Maestre, Manuel, 1989 Dos novelas en la desmitifivación del descubrimiento de América. Estudios románicos, p. 987-995

- Mompó Valor, Javier,. 2007El arpa y la sombra: procesos intertextuales en la construcción del personaje de Cristóbal Colón, revista América sin nombre, nº 9-10, p. 139-147 https://doi.org/10.14198/AMESN2007.9-10.19

- Souviron, Begoña. 2001, Entre el arpa y la sombra: la mano... Construcción y deconstrucción del personaje histórico y héroe mítico Cristóbal Colón en.... Anales de Literatura Hispanoamericana, v.30

- Colón, Cristóbal. 1892. Relaciones y Cartas de Cristóbal Colón. Biblioteca Clasica, tomo 164. (del aula virtual)

0 comentarios