Realismo mágico en dos novelas gallegas

A la vez que surgieron las novelas de autores hispanomericanos que se consideraron precursoras del realismo mágico, destacan dos españolas, de autores gallegos, El bosque animado, de Wenceslao Fernández Flórez, y Merlín y familia, de Álvaro Cunqueiro, que también podrían entenderse dentro de esa tendencia literaria nacida en los años 30 del siglo pasado y consolidada con la eclosión del llamado Boom latinoamericano.

Se analizan los diferentes elementos clave de las novelas colocando el foco en sus características afines con el realismo mágico, agrupándolos como Narradores, Personajes, Espacio-tiempo y Pasajes mágico/fantástico/maravillosos, dentro de cuyos epígrafes se atienden las características primordiales que nos acercan a esa inclusión en las características del movimiento.

Sobre las dos novelas analizadas y su comparación

El bosque animado se publicó en 1943. Se trata de la última obra de WFF con relevancia literaria (Mainer, 1965, p. 21). Los términos que componen ese título dan referencia concreta de lo que aparece a continuación: un entorno físico —el bosque—, pero repleto de vida —animado—. Como veremos más adelante, ese bosque es una “fraga”, término poco conocido en ese significado fuera de tierras gallegos, por lo que quizá no se colocó en el título. Y las ánimas que aparecen corresponden no sólo a los humanos, sino a los vegetales y animales que cobran vida y generan episodios y acciones en unas prosopopeyas continuadas. Puede ser calificada como una colección de relatos, ya que cada una de las partes que la componen puede funcionar con independencia, incluso en alguno de los casos como fábula pedagógica. Precisamente, la fraga es el punto de unión, en el que conviven seres humanos, reales o fantasmas, animales o vegetales, con una personificación que los convierte en mágicos o fantásticos, más allá de las fábulas. La fraga acoge, encubre, apelmaza como un crisol que ofrece la aleación de lo real con lo irreal.

Merlín y familia se publicó, primeramente, en gallego (Merlín e familia) en 1955, y dos años después en castellano (Müller-López, 2004, p. 164). Es la primera obra narrativa de AC, tras cuatro poemarios también en gallego. El título se refiere sin duda alguna al personaje mítico del mismo nombre, que aparece en la corte del rey Arturo como el mago de referencia. Según Alonso (1996, p. 326), este personaje proviene de la tradición celta, tan arraigada en las tierras gallegas, y “ejercía funciones de caudillo militar y estaba dotado de videncia”, perfil apropiado para las características que AC iba a darle a su personaje particular. También otros personajes pueden derivar de aquella leyenda, como Ginebra, aquí esposa de Merlín, allí del rey Arturo, pero amante de Sir Lancelot, o Lanzarote, que también es nombrado en esta obra de AC. El carácter del personaje de Merlín en la obra estudiada presenta, igualmente que en su antecesor, poderes mágicos, por los cuales es llamado a colaborar en diversos incidentes que con su magia puede revertir o solucionar. En este caso, Merlín no está al servicio de ningún rey, obra por particular y aparece como un importante señor, aplicando su sabiduría y elevando su figura por encima del mal.

La obra de WFF se compone de dieciséis capítulos, nombrados Estancias, y un Ultílogo muy breve a modo epílogo, que transita por una reflexión melancólica acerca del paso del tiempo y la futilidad de la existencia, finalizando con una referencia al ‘eterno retorno’. Se trata de una serie de “cuentos engarzados” (Mainer, 1965, p. 20), con tramas diferentes y personajes, a veces comunes, que se van añadiendo a las historias transversales. Resulta llamativo que cada uno de sus capítulos se nombre Estancia, término que la RAE define de esta manera: “mansión, habitación o asiento en un lugar, casa o paraje”, así como “permanencia en un lugar determinado”. Estas dos son las acepciones más comunes usadas en España, pero en varios países hispanoamericanos su significado se extiende al sinómino de “hacienda” o “quinta”, atendiendo así a una extensión agrícola y/o ganadera. Mainer se cuestiona si el autor quiso establecer un lugar físico que se fija en las “moradas del Tratado de Santa Teresa de Jesús” (1965, p. 31). Y concluye infiriendo el deseo de crear círculos cerrados de contenido, aunque abiertos a “una armonía global de todos ellos”. Ciertamente, se consigue un conjunto armónico dotado de unidad y hasta sincronía que cuadra con ese espacio común. También se dota de ciertos elementos que añaden puntos reflexivos universales que colocan la obra en un lugar más allá de la localización presentada. Su estructura viene determinada por la fragmentación aludida con elementos de unión.

Merlín y familia está dividida en cinco partes de variada nomenclatura (notas, partes, apéndices, noticias) más un índice onomástico, aportación original que da explicación por orden alfabético a diferentes elementos de la novela: personajes, lugares, edificios… es decir, todo aquello que ostenta un nombre propio en el texto. Al igual que El bosque animado, es Merlín y familia una novela con un proceso narrativo de fragmentación, es decir, un acopio de relatos que pueden actuar de forma independiente y que, a su vez, pueden incluir relatos dentro de otro relato. Müller-López (2004) indica que el texto tuvo una “constante reorganización” que priorizó el “nivel de desintegración” con fin de reforzar la “conciencia literaria” (p. 244). Presenta mayor diversidad en el desarrollo de las tramas y en la extensión de los relatos, caracterísitica que no perjudica la sensación unitaria, pero sí desorienta a quien la lee, ya que, por un lado, aparece como una historia continuada y, por otro, inicia saltos de lugares y tiempos que añaden variedad y restan concierto. Incluso la voz narradora se aparta sin dar aviso y regresa de la misma manera, quizá denotando que ha adquirido el poder mágico que cuenta de su amo o que no goza de la habilidad de organización y aplica ese orden/desorden desde los saltos propios de una mente en su proceso de recuerdo, técnica vanguardista imperante en la época en que fue escrita la obra, aplicada aquí en forma atenuada.

A pesar de esta estructura episódica o fragmentaria, Pérez-Bustamante (1994, p. 9) le confiere unidad a El bosque animado por tres factores: el espacio, es decir, la fraga de Cecebre, los personajes recurrentes y el narrador. El hilo unificador de la novela de AC es el narrador, Felipe de Amancia, que cuenta experiencias vividas o conocidas a través de su señor Merlín, pero podrían ser historias independientes con personajes autónomos. El bosque animado puede considerarse una obra narrativa, pero presenta dificultad para encuadrarla como novela o como libro de relatos. Según Mainer “el cuento para el escritor (WFF) es […] una tendencia básica de su narrativa” (1965, p. 20). Merlo (2020, p. 48) incluso añade la posible calificación de novela poética. En cualquier caso, observamos consenso entre Mainer, Merlo y Pérez-Bustamante en asignarle las características de la fábula, y se le llegó a comparar con El libro de las tierras vírgenes, de Rudyard Kipling, ya que, según relata Pérez Bustamante (1994, p. 11), Fernández Flórez había participado en la elaboración de los diálogos en español para la película El libro de la selva, basada en esa obra de Kipling.

En la misma línea fabulística, Casares (1945, p. 39) observa en El bosque animado un “entrañable amor a la naturaleza”, traducido como “una especie de romanticismo bucólico”. No obstante, es Mainer (1965, p. 20) quien confirma la orientación hacia el naturalismo narrativo, en ajuste hacia una manera de impresionismo aplicado a la narración. Incluso Pérez-Bustamante cita al catedrático aragonés en su consideración de que el aporte de WFF a nuestro cine pudo significarse “con el neorrealismo italiano de aquellas mismas fechas” (p. 41). Como ya hemos indicado, el ambiente conseguido y el tono unificado del lenguaje diluyen esa fragmentación y la presentan como un todo repleto de derivaciones que van y vuelven al tronco principal. No es entonces un libro de relatos al uso, pues, además de los elementos citados, varios personajes enlazan sus tramas y, sin ser dependientes de lo anterior, sus acciones son enriquecidas por cada asunto en el que son insertados. Son los personajes humanos quienes perviven en esa unificación, y no se comunican verbalmente con los personajes animales y vegetales, quienes solo son personificados para su propia interactuación; crean su mundo fuera del humano, en varias ocasiones como metáfora de denuncia o, incluso, deseo de adoctrinamiento. Es una obra que puede entenderse con críticas a actitudes sociales y divulgadora de tendencias políticas que cuadrarían con la ideología del autor.

Y Merlín y familia se ha considerado como novela, pero presenta también una estructura fragmentaria en la que se unen diferentes historias, incluso igualmente relatos dentro de los relatos que pueden tratarse como narración independiente, quizá al modo que Cervantes creó en el Quijote, o aquel ser anónimo en Las mil y una noches. Según Pialorsi (2014), Cunqueiro consigue una “síntesis armoniosa entre el plano de la realidad y el plano de la ficción” (p. 11) humanizando las figuras míticas de Merlín y Ginebra, la infiel reina consorte del rey Arturo. Es una obra que transita desde un “encantamiento de metáfora y milagros” (Müller-López, 2004, p. 32) hasta la cotidianeidad de la vida rural o señorial de una época indefinida, aunque desde luego pasada y nada actual. Coincide en ello con la obra de WFF, pero con la diferencia de que lo mágico se mezcla con lo real en mayor profundidad o amalgama, ya que esa magia reside repetidamente en los propios personajes, seres humanos con características mágicas o esotéricas, objetos más que animales o vegetales, cuyos poderes sirven para resolver problemas o revertir situaciones que habían sido sacadas de su normalidad anterior.

Ana Isabel Gaspar (1965, p. 258) realiza una interesante comparativa entre los dos autores, estableciendo la similitud temática con El bosque animado y Merlín y familia, refiriéndola en las localizaciones de la fraga y el bosque, así como en varios motivos: “campanas, vida natural, sueño” y un similar lenguaje: “colorido, adjetivos, contrastes blanco-negro”. Describe así algunas características literarias de AC: “gran poeta y mejor prosista […] y un autor cuya obra se mueve en el amplio espacio de la imaginación, aderezada con un escepticismo y una ironía propia de su carácter gallego”. Dicha autora recalca esa gran similitud, que destaca sobremanera, de la obra de WFF con el Quijote, sobre todo en la última Estancia, El subterráneo maravilloso, cuyo argumento guarda un gran paralelismo con el episodio de la cueva de Montesinos. Similar influencia se denota en determinadas estructuras de los capítulos de la obra de AC, como en el de Pablo y Virginia, con ese ingrediente pastoril de Crisóstomo y Marcela.

Narradores

En El bosque animado nos cuenta la historia una voz omnisciente, incluso autoritaria, pero impregnada de un cierto tono “campesino e infantil”, a veces, bucólico, con el que “el autor quiso recuperar un mundo primitivo arraigado a su infancia” (Pérez-Bustamante, 1994, p. 9). Quien narra lo hace en primera persona como narrador heterodiegético y, siguiendo a la anterior autora citada, “interviene en el discurso con todo tipo de juicios éticos y estéticos” (p. 9). Quizá pueda convenirse en esa posición la mirada de una condición del autor, a quien se le identificó con ideologías conservadoras, además de su profunda devoción y religiosidad cristiana. Según Mainer,

es patente que el mayor elemento de vertebración interna es la insistente presencia del narrador. A él corresponde una […] suerte de tutela moral sobre el lector. Desde ese primer capítulo, este testigo de la Fraga de Cecebre nos advierte con sus “vereis”, sus “fijaos”, a la vez que nos estimula con sus “marchemos” o hasta nos formula preguntas que responde. A renglón seguido, él es quien usa también las formas narrativas orales más acreditadas, como invitándonos a un ámbito de fantasía infantil compartida. (1965, p. 28)

El único juego de voces narradores que se produce en las Estancias aparece cuando los relatos insertados aparecen convertidos en “metonimias de los relatos insertantes y nos dan claves para entenderlos mejor” (Merlo, 2020, p. 58).

De esta manera, quien narra parece formar parte de la historia como un juez que puede sentenciar, y a veces lo hace, los hechos ocurridos, desde una posición superior, como un dios desde el Olimpo o Dios desde su trono celestial. Sin las formas imperativas que aparecen en la cita de Mainer, sería la clásica narración omnisciente que, sin dejar de ser soberbia, toma distancia desde una posición observadora. En este caso llega a ser inquisidora, con poder de juicio, y genera un tono narrativo autoritario, en ocasiones como si estuviera emitido desde un púlpito pedagógico y hasta incluso adoctrinador. No obstante, esa calificación citada por Pérez- Bustamante (1994, p. 9), con referencia a cierto carácter ingenuo e inocente, suaviza la anterior percepción.

En Merlín y familia nos encontramos con varias voces, de las que destaca Felipe de Amancia, un criado del protagonista, sobre el cual va a narrar diversas peripecias y del que puede suponerse que enlaza los relatos. Así pues, este narrador es un personaje substantivo, incardinado en la historia, observador y, a veces, protagonista también de esas aventuras, convertido en un narrador autodiegético. Felipe comunica a quien lo lee, interpelando directamente, que duda de si lo que ha vivido junto a su señor Merlín es real o fantasía: “Verdad o mentira, aquellos años de la vida o de la imaginación, fueron llenando con sus hilos el huso de mí espíritu, y ahora puedo tejer el paño de estas historias, ovillo a ovillo” (Cunqueiro, 1957, p. 9). En la parte titulada Noticias varias de la vida de don Merlín, mago de Bretaña, aparece una voz diferente, ahora heterodiegética, que no llega a identificarse. Müller-López (2004, p. 206) infiere quién puede ser, al observar que el índice onomástico contiene una referencia al “señor Cunqueiro, que fue quien puso en romance estas historias” (p. 209) en el párrafo dedicado a Mondoñedo. Sería así el propio autor sin querer identificarse como tal. Felipe de Amancia nos trae sus recuerdos desde una edad avanzada, que es el motivo que aduce para poner en duda esa memoria; así, desde su introducción, la novela se tiñe de un halo fantástico, quizá onírico, quizá tal como Gabriel García Marquez expone en su Vivir para contarla (p. 7): “La vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla”. En este sentido, Müller-López (p. 167) califica a la memoria de Felipe de Amancia como “una especie de memoria de lo maravilloso”, una llamada que recuerda esa relativización del recuerdo a causa de un nuevo montaje por las propias creencias o deseos. Continúa Müller-López (p. 199) haciendo notar que en los narradores o en los personajes no se manifiesta sorpresa al referir hechos sobrenaturales que provienen de sucesos inverosímiles, característica definitoria del realismo mágico. El estilo narrativo introduce los prodigios desde el exterior, es decir, no son sólo “la evocación de un viejo aventurero soñador”, sino que provienen “de las diferentes oralidades de los personajes que nos introducen en la maravilla inmediata y breve de las historias” (p. 200). Observamos así que, en esta obra, la magia forma parte del entorno y del ambiente, se incrusta en los personajes y en los objetos o animales con una naturalidad sin paliativos, no necesita explicación y se da desde la primera palabra como una situación habitual. Los narradores la asumen o, yendo incluso más allá, supera la asunción; parece que la extrañeza se produciría si la magia no apareciera. Esta posición de los narradores, liderada por Felipe de Amancia, dota a los relatos de elementos que identifican la intención del autor: establecer con quien lee un supuesto compartido, la existencia de magos, brujos, embrujos, hechizos y encantamientos como una parte del transcurso de los avatares, es decir, de la vida misma. Quizá la excepcionalidad puede aparecer porque son hechos que merecen ser contados.

Personajes principales

WFF presenta en El bosque animado un personaje global y omnipresente, que es la fraga, el bosque, convertido, a su vez, en el aglutinante de todas las páginas, imbuyéndolas con sus características, ya definidas en la Estancia I: “vida entretejida, como manta fuerte y nueva, ramas estremecidas, troncos recios, verdor, pendientes suaves” (p. 40). Es decir, así como es habitual encontrar obras en las que un pueblo, o una ciudad, o una población entera, o incluso un evento, guerras, catástrofes, invasiones o histerias colectivas, aquí WFF elige este entorno natural, lleno de vida y, a su vez, de otros personajes que siempre se supeditan al ambiente diverso que un bosque puede ofrecer.

Queda definida así la fraga (p. 42): “En el idioma de Castilla, fraga quiere decir breñal, lugar escabroso, poblado de maleza y de peñas”. El autor personifica a animales y vegetales a lo largo de la obra. Específicamente, a la fraga no le confiere capacidad de comunicación verbal, pero sí le asigna características mágicas o fantásticas que provoca o acaecen en su seno:

Nadie puede decir exactamente por qué y, hasta quizá lo negaría, pero todos los espíritus sienten una turbación cuando los envuelve la fraga; los niños no pasan de sus linderos, las muchachas la atraviesan con un recelo palpitante porque se acuerdan por la noche de ese fantasma alto, alto y blanco, blanco (p. 40).

Los árboles ejercitan distracciones, tan inocentes como ellos mismos, que no conocen el mal. (p. 44)

Los pinos rodenos que viven en los acantilados han aprendido su canción y se la enseñaron a los demás árboles. (p. 45)

Es entonces un dios mudo o un taumaturgo bajo cuyos poderes se crean los seres y sus historias. Poderes que, por gracia divina, otorgan la actividad sensorial a sus moradores por el mero hecho de serlo. Y hasta es posible que su supremacía los pueda retirar.

Ana Isabel Gaspar enumera y describe los personajes en una tabla (1965, p. 268) con calificaciones que crean diferentes categorías y subcategorías, dentro de las cuales se observan determinadas características. Quedan divididos en humanos y animales. Los primeros se subdividen en humildes, acomodados, secundarios y evocados. En total aparecen veinticuatro personajes humanos, de los cuales solamente uno tiene existencia fantástica, que es el fantasma Fiz Cotovelo, convertido en un alma en pena. Por otro lado, merece que sea mencionada la Moucha, bruja o meiga de la fraga, con conocimientos de sanación, hechizos y encantamientos. Cuatro animales, del total de seis, están personificados y adquieren de esta manera un carácter fantástico o mágico. Éstos serían Trut, una trucha, las más vieja del río; Furacroyos, un topo casado que hace agujeros en las piedras y a quien le ha desaparecido su mujer, secuestrada por unos señores de la fraga, cuyo destino logrará descubrir gracias a la ayuda de los ratones; Hu-Hu, la única mosca que tiene nombre y que lidera una sedición frente a los humanos y el resto de seres en paródica semejanza a una huelga o rebelión laboral; y Abrenoite sería el murciélago que anuncia la llegada de la noche. A estos personajes, añadimos los árboles, también personificados ya en la primera Estancia, donde el narrador les atribuye sentimientos y comunicación entre ellos: “los árboles tienen sus luchas” (p. 43). “—Mira e infórmanos—rogaron los árboles al pino. Y el pino miró” (p. 51), además de sentido de identidad y unión frente a un poste que ha sido colocado sin saber que es sustancia muerta y tarda en interactuar con ellos.

Al igual que en El bosque animado, en Merlín y familia el título anticipa al principal protagonista, en esta ocasión un homónimo del mago de las leyendas artúricas que desprende un carácter mágico o esotérico. Pero, como Pialorsi (2014) expone, “lo que caracteriza a este Merlín del siglo XX es su esencia gallega y popular […] es una mezcla entre un sacerdote cristiano y un curandero” (p. 10). Y, además de introducir a este Merlín, aparece como su esposa el personaje de Ginebra, también proveniente de los aledaños de la corte del rey Arturo, precisamente su mujer, infiel con el caballero Lanzarote, también nombrado en la novela (p. 27). A Ginebra no se le conocen los poderes que, aventura tras aventura, vamos conociendo de su esposo el mago, y que son afrontadas por los narradores con la mayor naturalidad y admiración, no tanto por su sobrenatural carácter, sino por el bien que aportan a la comunidad. Una de las novedades que incluye esta obra es el Índice onomástico (p. 195-217). Allí, aparecen por orden alfabético ciento dos descripciones de personajes, objetos y lugares, de los cuales, diecisiete se refieren con características fantásticas o mágicas. Entre ellos encontramos siete personajes, de los cuales son cuatro damas, cuatro caballeros y un animal, cuatro demonios, incluido ahí un ser mágico acólito de uno de ellos, cuatro lugares y dos objetos:

Caldeos. — Pueblo subterráneo que encontró la viga de oro sobre la que descansa el llano del mundo.

Caliela, Dama. — Princesa de Gazna, cuyo nombre se declara por la miel que se derrama. Le deshace la cama al imperante don Michaelos Comneno de Constantinopla, con la intención de embeberlo y perderlo, con su ejército en las arenas del desierto.

Cobillón. — Demonio perfumista y perfumado.

Corantines. — Un pueblo secreto y enano que vive soterrado.

Croizás. — Demonio natural de Pamplona, a quien don Merlín convirtió en haz de paja ardiendo. Era de la tenencia de los fornicadores.

Elimas. — Mago algaribo que ganaba su pan vendiendo libros y secretos del arte.

Elsinor. — Castillo de Dinamarca donde el moro Alsir tuvo audiencia con el incierto señor don Hamlet y donde vivía doña Ofelia. Está a caballo del mar.

Gazna. — Reino y ciudad, en la parte de Levante del Imperio Bizantino, donde reinan allí siete príncipes gigantes, hijos de un jorobado y todos de un vientre.

Mirabilia. — Uno de los quitasoles del Obispo de París. Lo usa Su Ilustrísima el día de Pentecostés y estando el prelado debajo adquiere el don de lenguas.

Nistal, Romualdo. — Hombre lobo.

Sal-el-sol. — Paraguas del obispo de París que, abriéndolo en la mañana de la Asunción de Nuestra Señora, aunque llueva, solea súbito.

Silvestre, Don. — Figura de respeto que tomó el demonio Croizás.

Simona. — Princesa de Aquitania, encantada por el demonio Croizás.

Smarís. — Sierpe cuyos huevos harán de los enanos caldeos un pueblo de gigantes.

Tadeo. — Trasno bigotudo que vino a Miranda de espolique del demonio Croizás.

Tear, Lady. — Hermosura de plata que a la vida la volvió maese Aairi, casó luego con lord Sweet, y se rompió en un jardín romano.

Teodora. — Sirena griega que iba a meterse monja en un convento sumergido en la laguna de Lucerna.[1]

Podemos observar las características de irrealidad que el autor dota a los personajes humanos, especialmente la de transformación en seres demoníacos o en el demonio mismo; lo que, en ocasiones, es tratado con cierta ambigüedad, pues no se sabe si es un personaje convertido en demonio o el demonio que ha tomado una apariencia humana en ese personaje. Es relevante la mirada a los protagonistas y hechos fantásticos de los libros de caballerías.

Tratamiento del espacio y del tiempo

Como hemos indicado, El bosque animado se ambienta en la fraga de Cecebre. Recordemos que es la fraga un término de uso gallego que se refiere a un bosque mixto y tupido que el propio autor describe así en este estilo poético y realista en el primer párrafo de la obra:

Es un tapiz de vida apretado contra las arrugas de la tierra [...] Es toda vida: una lengua, dos lenguas de vida entretejida, sin agujeros como una manta fuerte y nueva, de tanto espesor como el que puede medirse desde lo hondo de la guarida del raposo hasta la punta del pino más alto. (Fernández, 1943, p. 29)

También en esa primera página del libro personifica a la fraga: “Es un ser hecho de muchos seres” para crear un entorno continuado de características bucólicas que extiende su presencia a lo largo de todos los capítulos. Susana Caaveiro (1997, p. 24) lo asimila al locus amoenus y a la arcadia ideal. La fraga se identifica como “de Cecebre”, un lugar existente, real, con el mismo nombre; es una parroquia de Cambre, municipio muy cercano a la ciudad de La Coruña, lugar de nacimiento del autor, y donde poseía una casa de campo (Villa Florentina), hoy convertida en museo y sede de su fundación. Las diferentes secuencias, siempre dentro del mismo entorno, se ubican en campo abierto, como son los caminos del bosque que vigila Fendetestas o transita la Santa Compaña, los aledaños del núcleo habitado, como el lugar donde se celebra el baile, la casa de la meiga, o la mansión de los señores d’Abondo. En definitiva, esta concreción de espacios determina unos entornos reales, en donde se desarrollan las acciones mágicas que más adelante trataremos. La delimitación del espacio no es necesaria, simplemente se hace referencia al bosque, del que se puede salir, como hacen Hermelinda y Pilara, una para volver y otra para morir. También Fiz Cotovedo, el fantasma, abandona al final el bosque, pero con la Santa Compaña, lo que le queda como condena. Es decir, planteado como moraleja, a quien se va de la fraga no le van bien las cosas, está forzando el destino y lo paga de una manera u otra.

Y así como El bosque animado comienza localizando su entorno en la fraga de Cecebre, con la Estancia de ese título, Merlín y familia arranca sus historias hablando sobre La selva de Esmelle y, continuación, de La casa de Merlín, títulos de sus dos primeros relatos, aunque no son, como en la obra de Fernández Flórez, un entorno continuado donde discurra la acción. En esta obra se obtiene movimiento libre, no existe ese poder, tratado en El bosque animado por la omnisciencia del narrador, para quedar atrapado en un entorno agobiante por limitado y maldito. Esmelle es una parroquia de El Ferrol, municipio al norte de Galicia:

que cae a mano derecha viniendo a este reino por la banda de León. El camino que yo llevé hasta el campo de las Colmenas se adentra subiendo vuelta a vuelta por la fraga de Eirís, que es tan espesa [...] Los molinos del Pontigo son ahora dos morenas de piedra negra, en las que la hiedra prende y crece, pero yo recuerdo todavía los días en que molían el trigo vallino y el centeno montañés. (Cunqueiro, 1957, p. 13)

Pero se repite el topónimo de Miranda, que además así se titula la Primera parte, como una comarca donde se ubica la morada del protagonista, el mago Merlín. Puede ubicarse una Miranda en el mapa real, cerca de Lugo, pero los topónimos que se van utilizando a lo largo de los capítulos no ofrecen una cierta unidad espacial, aunque siempre dentro de Galicia. La propia selva de Esmelle, cerca de El Ferrol, quedaría a más de 120 kilómetros de la Miranda gallega. Termar y Pacios son lugares donde Felipe, el narrador, ha vivido o viajado y que también refiere como lugares donde han ocurrido ciertas aventuras. Si bien Termar no es ubicable en un mapa actual de Galicia, el narrador lo describe (p. 215) como una posada de peregrinos ubicada cerca de Santiago de Compostela. Y Pacios, donde finalmente se retira Felipe como barquero y desde donde narra esas peripecias, aparece al norte de Miranda, a unos 50 kilómetros en la misma provincia de Lugo. Así, también en la obra de AC los entornos buscan ubicaciones que supongan fijar una realidad que las propias historias fantásticas ocurridas en ellos necesitan para darles una supuesta credibilidad. Y cada una de esas ubicaciones se la da de forma indirecta y diferente, pues no son relevantes a la hora de determinar la acción, ni siquiera por la distancia, dada la capacidad de desplazamiento que Merlín posee.

En El bosque animado, el tiempo aparece de forma imprecisa, las historias están contadas como ya ocurridas. Según Mainer (1965, p. 30), “Hay un contexto de indeterminación temporal y de vago deísmo cosmológico”. Y refiere de interés “una insistente presencia de los ciclos naturales (la noche, la alborada), biológicos (las estaciones, la preñez), como elemento armonizador y tempo interno del relato entero” (p. 29). Pérez-Bustamante (1994) da significación ideológica a esta imprecisión, deduciendo que, en el momento de su creación, 1942 y 43, con el fin de la guerra muy cercano, “el autor quiso recuperar un mundo primitivo arraigado a su infancia, quiso escribir un ‘idilio campesino e infantil’ desentendiéndose de las cuestiones históricas” (p. 9). Es el manejo del tiempo en esta obra un elemento que desborda la realidad concreta, si bien no podemos considerarlo mágico, más bien indefinido a propósito para crear la atmósfera necesaria. Favorece esta cuestión la característica de fábula, apuntada anteriormente, que de esta manera dota al relato de una pátina moral, aunque adolezca de moraleja. Solo aparece en este sentido dentro de la Estancia 13: “Ciertamente hay que procurar el bien de los demás seres para ganar el amor de la madre naturaleza” (p. 199). Hay una época concreta que no se nombra, pero que puede deducirse por las acciones que van ocurriendo protagonizadas por seres humanos: siembras, fiestas, o la utilización de utensilios. No es futuro respecto a la fecha en que está escrita y, si fuera pasado, tampoco es detectable la cantidad de tiempo en que los hechos se han retrasado para contarlos. Que no se fijen acontecimientos históricos o identificables en el tiempo determina la voluntad del autor de que se entiendan como universales, generales a todas las épocas dentro de una sociedad que necesita una orientación ética o moral, comunicada en forma de parábolas o metáforas.

En Merlín y familia, el tiempo tampoco se ubica en una época determinada. Pero, en cambio, en algunas de las aventuras narradas nos podríamos remontar a la época medieval de un libro de caballerías. Es cambiante y genera sensaciones de vértigo al avanzar, en pocas líneas o páginas, decenas o cientos de años; rompe las pautas lineales como forma de crear un ambiente fantástico que se hace real por las referencias del narrador. Es una aplicación de los poderes asignados al personaje y que, indirectamente, suponen el poderío del autor para manejarse sin cortapisas, dominando pleno de control, cuya onmisciencia aparece encubierta comparada con el uso de la característica del narrador en El bosque animado. En ningún momento aparece una fecha o acontecimiento de referencia. Esa única mención, precisamente, se marcha hacia atrás de forma indefinida para establecer el lugar de nacimiento de Merlín, episodio así titulado, donde afirma que “El relato de estos amores (de los padres de Merlín) viene en las historias artúricas” (p. 175). En el episodio de La escuela de Long-wood el narrador comienza con esta referencia temporal, también indefinida: “A los tres años de su edad pasó Merlín a la escuela de Longwood” (p. 181). Esta fijación ocurre en el personaje principal, el más mágico, el poderoso, y al final de la obra. Así, antes de terminar y para dar una base sostenible a la historia, aparecen unos datos reales, aunque imposibles para cualquier ser humano, que pueden confirmar dos cosas: que la historia pasa por ser real y que a Merlín no se le puede negar su origen, y quién sabe si su mayor permanencia en el tiempo y por tanto con más aventuras que relatar, o incluso su inmortalidad.

En conclusión, estas dos variables dimensionales proporcionan en ambos casos los mismos efectos, aunque con diferente contenido. El espacio se acoge a perímetros reales y concretos, sean existentes, los más numerosos, o creados, lo que dota a la narración de solidez terrenal. En cambio, la indefinición del tiempo infiere del desarrollo una evolución que podríamos denominar ‘de nebulosa’, ya que deja indeterminados los momentos de ocurrencia dentro de un devenir de calendario real, aunque aparecen en el detalle mínimas referencias que tampoco llevan a quien lee hacia elementos oníricos o mágicos fuera de la realidad. Cada autor maneja el devenir de las acciones propuestas con unas herramientas bien diferentes para lograr en los dos casos un efecto de indefinición que dota de fantasía al resultado real, o de realidad al resultado fantástico, un juego de alto nivel literario.

Pasajes mágico/fantástico/maravillosos

Hemos localizado setenta y dos pasajes narrativos que pueden calificarse como mágico/fantástico/maravillosos. De ellos, veintitrés corresponden a El bosque animado y cuarenta y nueve a Merlín y familia.

Hemos establecido una serie de categorías, que definiremos a continuación, con el fin de profundizar en dicho análisis, establecer comparaciones entre las dos obras y afianzar la comprobación de la hipótesis de trabajo.

Categoría de espacio fantástico: la acción remite o se desarrolla en un entorno con característica de irrealidad. En BA destaca la Estancia 16 completa, titulada El subterráneo maravilloso. Y en MF, una referencia a un país lejano con elementos mágicos.

La delimitación de un espacio fuera de los límites reales supone la aplicación de la irrealidad o la fantasía en el entorno de la acción.

Fantasmas: la acción contiene la participación de un fantasma, ya sea por su visión o intervención directa en la trama como personaje. Nos encontramos así con diez pasajes, de los cuales ocho están incluidos en BA y dos en MF. Es destacable en BA la presencia en varios episodios del fantasma citado en el epígrafe anterior como personaje principal Fiz Cotovedo. Esta categoría es más incisiva y recurrente en BA, lo que convierte a esta obra en una narración menos luminosa y con más relación con la muerte.

Se crean personajes que salen de la realidad y se relacionan con otros reales, lo que otorga validez a una existencia mágica, difícilmente probable con la experiencia sensorial.

Objetos mágicos: en estos pasajes así categorizados aparecen diferentes objetos que aportan cualidades mágicas o sobrenaturales a la acción. Son trece y todos ellos están incluidos en MF, cuestión explicable porque la actividad concreta del personaje principal Merlín trata de actuar sobre situaciones extrañas producidas la mayoría de las veces por esos objetos que pudieran estar hechizados: sombrillas, bañeras, espejos, tenedores, monedas, huevos, bolas de nieve, vestimentas, cajas, sortijas…

Al igual que con los personajes fantasmagóricos, incluir la magia en objetos cotidianos pretende normalizar literariamente la mezcla de lo real con lo irreal.

La personificación de objetos o seres no humanos es la categoría predominante en BA, ya que todo su desarrollo es una interactuación entre esos elementos dentro del bosque. Aunque llama la atención, frente a lo contrario en MF, que los seres humanos no interactúan con dichos seres personificados, ya que así lo son para dialogar entre ellos o describir ciertas cualidades mágicas, que también pueden entenderse como metáforas. Se destacan: la serpiente que busca mamar leche de mujer, el humo que identifica el Silencio (sic) de la fraga, los sonidos de la campana que entran en las casas dando noticias. En total, hemos detectado nueve de estas personificaciones. Esta categoría trae recursos coincidentes con la fábula, sobre todo en BA, y continúa con las anteriores en esa inclusión de irrealidad como real.

La presencia del diablo como ser maléfico que tienta a las personas para pecar es un elemento mágico muy reiterado en MF. Aparece en once momentos y, hablando con Merlín, en un espejo, en dos posesiones. También tiene su presencia en BA, una vez, en B13, transfigurado como un caballo o un perro. Sería una variante de lo comentado anteriormente sobre personajes mágicos.

Además de los personajes mencionados como mágicos, se citan y aparecen con cierta relevancia otros seres con esas habilidades fantásticas o sobrenaturales, como las brujas, de las que se nombran sus características, y una mujer fabulosa, Gudelia, que enamora con su aroma para después desaparecer, y una sirena, enanos y hadas, en MF. Destaca la descripción de la magia en esta mujer, que remite a la literatura infantil, así como los otros seres citados, tan usados igualmente en la cinematografía.

En MF, los sucesos mágicos incrustados en la narración son más numerosos: en trece ocasiones. Se pueden observar transportes de muertos dentro de objetos, el paso a otro mundo por una grieta en una roca, una doncella atrapada en una sombrilla y un enano en una capucha, una sortija que sale de una oreja... En BA, tal como hemos comentado, no se produce más que en una ocasión, cuando el bandido Fendetestas explica cómo hacer un conjuro para evitar el ataque de la magia negra de alguna bruja.

Finalmente, con exclusividad para MF, exponemos la categoría de transformaciones mágicas, con diez de ellas. Aparecen dos conversiones en hombre lobo (licantropías), tres en otro tipo de pasos de ser humano a animal (teriantropía): en cervatilla, en gallo rabilargo uno, y en otros gallos varios humanos que inmediatamente vuelven a su estado inicial; una conversión del diablo en bañera y otra de una muñeca en mujer; también encontramos una sortija de oro y rubí que transmuta su composición en cobre y vidrio, así como un camino se enrolla para ser transportado en un canuto.

En BA no se presenta esta categoría. Y la acción con efectos mágicos entronca con elementos fantásticos que dotan al relato de una ambientación transitando de lo real a lo irreal.

Observamos que el carácter mágico de los textos se obtiene por algunos elementos similares en las dos obras, como los espacios mágicos, la aparición o existencia de fantasmas, la personificación de animales, la presencia del diablo, los seres mágicos y los encantamientos, aunque con distinta reiteración o variedad en cada novela. En MF, se narra un gran número de transformaciones mágicas, además de otros aspectos de configuración narrativa y de personajes, así como de situaciones o secuencias mágicas.

En ambas novelas, estos elementos conviven con aspectos plenamente incardinados en la realidad, con actos cotidianos, descripciones de entornos perceptibles con los sentidos y personajes que no presentan ninguna característica mágica o fantástica. En BA se produce una menor interactuación entre lo mágico y lo realista, mientras que en MF es continuado. En BA, aparecen Estancias sin elementos fantásticos, y otras se desarrollan con una continua personificación de animales u objetos. En cambio, en MF la acción mágica es mayoritaria, puesto que justamente se trata en inicio de relatar por el narrador interno esos momentos a los que, desde la vejez que narra, aún no le ha dado explicación.

Conclusiones

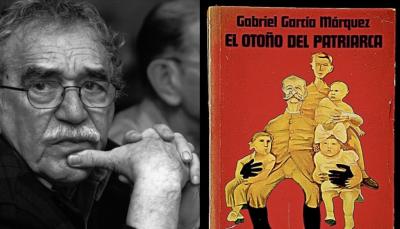

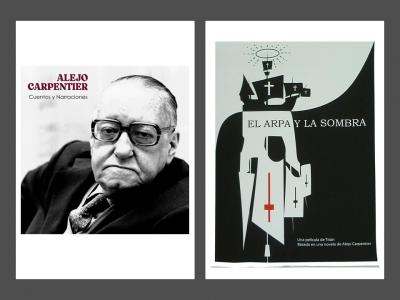

En este trabajo planteamos el objetivo general con el punto de mira en la investigación de dos obras olvidadas en nuestra época, El bosque animado y Merlín y familia, aunque la primera gozó de repercusión renovada en el año 1988, cuarenta y cinco años después de su publicación, con la película del mismo título, dirigida por José Luis Cuerda y protagonizada por Alfredo Landa y Tito Valverde, con cinco premios Goya en su haber, pero con una selección de secuencias del libro que respondía poco a los principales elementos mágicos que aquí hemos detectado, pues eliminó aquellos capítulos protagonizados por animales y los que proyectaran carga ideológica o se salieran de los cánones de cierto realismo. Precisamente, este trabajo ha buscado esos elementos en ambas novelas para encontrar su origen y así poder determinar si el movimiento del ‘realismo mágico’, que se empezó a divulgar en los años de creación de ambas novelas y creció con el surgimiento paulatino del Boom latinoamericano, especialmente en las figuras de Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier y Arturo Uslar Pietri, influyó en la elección de esos elementos o, más en detalle, si esas obras pudieran reflejar antecedentes de inicios del movimiento en la literatura española y, concretamente, en la gallega.

Para ello, respondiendo a los objetivos específicos, concluimos que las definiciones analizadas sobre el propio sentido, filosofía y uso de elementos del realismo mágico pueden ser aplicables también a las dos obras. Ahora bien, el impacto de este movimiento fue relevante a partir de la incursión en el panorama narrativo mundial de las obras de Gabriel García Márquez, finales de los años 60. Y aquí nos situamos varios años antes. La aplicación de la expresión ‘realismo mágico’ cobró inusitado despliegue y numerosos estudiosos, críticos y escritores comenzaron a utilizarla, muchas de las veces sin profundizar en sus orígenes o intenciones, atendiendo a una significación superficial, basada en la sonoridad o el brillo. Todo movimiento literario presenta derivaciones, con similitudes y diferencias, que provocan consideraciones dispares. El caso del ‘realismo mágico’ no escapa a esta afirmación. Y dada su consolidación y, por lo tanto, el aumento y profundización en su estudio, la documentación más extensa revisada en este trabajo contiene investigaciones y explicaciones bastante alejadas en el tiempo del momento de creación de BA y MF.

Tal como hemos observado a raíz de la bibliografía consultada, sobre todo en declaraciones de AC, se produce un distanciamiento, e incluso rechazo, de ambos autores con el movimiento. De los dos, AC es quien más aplicó en su obra elementos que pueden considerarse afines con el ‘realismo mágico’. WFF solamente los presenta en la obra analizada, precisamente la última de las creadas por él que tuvo alcance de ventas y prestigio. La crítica pronto quiso encontrar atisbos de ‘realismo mágico’ en diferentes obras, y estas dos fueron nombradas hallazgos precedentes. Incluso a AC se le ha considerado el precursor del movimiento, haciendo referencia al afamado encuentro narrado con Gabriel García Márquez. Lo cierto es que los estudios más relevantes llevan el origen a los otros tres autores latinoamericanos citados, Carpentier, Asturias y Pietri, que son de una generación anterior al colombiano, ya sean con menos fama mediática, pero más enjundia filológica. De hecho, sus teorías al respecto son las más citadas.

Hemos referido lo que diferentes estudios han indicado sobre por qué las primeras obras de estos tres escritores se consideran el inicio del ‘realismo mágico’, y hemos indicado características que pueden incluirse dentro de las de ese movimiento. Y nuestra conclusión es que resulta posible establecer las siguientes similitudes de composición: lo expuesto como autóctono (Galicia) y lo religioso, en este caso más referido a lo mágico, fantástico o terrorífico de la religión; en BA también aparece cierta referencia a la denuncia social, además del uso de recursos fantásticos. En MF aparecen más elementos de fantasía y una recreación básica del espacio-tiempo más contradictoria entre realidad y magia que en BA, sin que quiera decirse que esta obra sea contraria a esa aplicación dentro de lo definitorio del ‘realismo mágico’.

Estamos en disposición de afirmar que, con la investigación realizada, se aprecia una visión de moda en la aplicación del concepto, ya que se extiende más allá del hecho literario para identificar determinadas actuaciones o contenidos dentro de acciones publicitarias o comerciales por lo atractivo del término. Ha quedado bien referenciado qué hay de base en lo que se denominó con ese oxímoron, siguiendo a sus precursores que incluso llegaron a asombrarse de las connotaciones y extensiones que el término iba alcanzando. Ha quedado indicado que, después del impacto posterior a los años 60, el ‘realismo mágico’ se ha convertido en una acumulación de herramientas que confieren una técnica narrativa, en una evolución del concepto que lo rebaja de categoría filológica, pero lo amplía en posibilidades de aplicación; de aceptar esta mutación, pasaría de considerarse como el movimiento literario que fue en sus inicios para convertirse en una técnica literaria consistente en una batería de recursos e instrumentos que dotan de características identitarias a las obras en las que se se apliquen, tal como la crítica implica en autores ya muy posteriores y de gran repercusión, como Haruki Murakami, Mariana Enríquez o Salman Rusdhie. Pero, no obstante, puede colegirse que gran parte de los elementos que contiene se tomaron de antecedentes en la literatura que nos llevan hasta los inicios de la lengua castellana (Libro de Alexandre y Libro de Apolonio), pasando por los libros de caballerías, el Quijote, las fábulas (de Iriarte y Samaniego) y los cuentos infantiles, es decir, en un amplio abanico de tiempo que supera con creces la osadía de comentar que nacieron en la década de los años 30 del siglo pasado, o de los 60 incluso, con ese mundo tan propio que García Márquez creó.

Se puede concluir el interés de la sugerencia de que los emigrantes gallegos quizá llevaran sus historias hasta el continente americano para azuzar así la creatividad con la idiosincrasia mágica que les caracteriza. O también ese punto de fantasía que supuso el impulso de las acciones de conquista en la colonización americana, buscando tesoros u otros poderes más allá de los metales preciosos, con la inspiración de la fantasía medieval que rodea los libros de caballerías y sus mundos fantásticos. De hecho, tal y como se desprende de esta investigación, dichos antecedentes son detectables tanto en las obras nombradas incipientes en la aplicación del realismo mágico como en las dos obras de Fernández Flórez y Cunqueiro.

De la investigación realizada podemos concluir que ni en BA ni en MF se dieron influencias de los tres autores latinoamericanos que se citan en la hipótesis. Más bien podría decirse que, tanto aquellos como estos, grandes lectores y estudiosos literarios que fueron, se nutrieron de las fabulosas fuentes surgidas en la literatura anterior, de siglos atrás, y que, en una gran coincidencia, como ocurre en otros movimientos mundiales, se aplicaron con los mismos objetivos: expresar y entender las visiones de los autores y su mundo interno con el mundo externo y sus interpretaciones, muestras y denuncias sociales que el arte, en general, y la literatura en particular, tienen a bien integrar en su seno.

Referencias bibliográficas

Caaveiro Barcia, Susana (1997). El bosque animado: versión literaria, versión fílmica, Literatura y cine: perspectivas semióticas: Actas del I Simposico de la Asociación Galega de Semiótica, 6-8 abril 1995, pp.29-36

Casares, Julio (1945). Contestación al discurso de Wenceslao Fernández Flórez, por su ingreso en la Academia de la Lengua Española, pp.35-65

Cunqueiro, Álvaro. 1955. Merlín y familia. Ediciones Destino, El País, Clásicos del siglo XX, 2003

Fernández Flórez, Wenceslao (1943a). El bosque animado. Editorial Anaya, 12ª edición, diciembre 2021

Gaspar, Ana I. (1965). Guía de lectura. El bosque animado. Editorial Espasa-Calpe, Austral Narrativa, 2006

Mainer, José Carlos (1965). Análisis crítico previo a la obra El bosque animado. Editorial Espasa-Calpe, Austras Narrativa, 2006

Merlo Morat, Philippe. (2020). El bosque animado de Wenceslao Fernández Flórez: el bosque de todos los mitos. Revista Volvoreta, núm. 4, de la Fundación Wendeslao Fernández Flórez, p.47-60

Müller-López, María Ángeles (2004). Parodia de la literatura taumatúrgica en álvaro Cunqueiro con Merlín y familia, Las crónicas del sochantre y Vida y fugas de Fanto Fantini como paradigmas. Disertación en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de Berna.

Pérez-Bustamante, Anasofía (1994). De la novela al cine: El bosque animado, de Wenceslao Fernández Florez. Draco, Universidad de Cádiz, nro. 3-4, pp.53-109

Pialorsi, Massimilla (2014). Raíces culturales del “Realismo Mágico” de Álvaro Cunqueiro. Revista electrónica de estudios hispánicos, nro. 15, pp. 5-16

[1] Se refiere al lago donde, según una leyenda, está sumergido el pueblo de Valverde de Lucerna, entorno simbólico que aparece en San Manuel, bueno, mártir, de Miguel de Unamuno.